Uso de las concesiones acuícolas de mar en la industria salmonicultora en Chile

Daniel Vega Salinas Gerente Técnico DVS Tecnología danielvegasalinas@gmail.com

Los problemas estructurales que el sector salmonicultor nacional ha tenido históricamente, serian dos claramente identificados: A) costos de producción; y B) producción sustentable. Los costos productivos y operacionales van en sostenido aumento, derivados de las mayores exigencias normativas, sanitarias, ambientales y sociales, tanto de sus trabajadores como de la comunidad en que está inserta esta industria, y de la mayor lejanía en que se encuentra desarrollando cada año la actividad. Nada hace estimar que éstos puedan disminuir, sino más bien incrementarse, ya que un 77% de ellos se encuentran con una fuerte tendencia al alza, porque los requerimientos normativos y biosanitarios continuarán, y la creciente distancia a la que se encuentran los centros para desarrollar la actividad es un hecho: cada vez las solicitudes de concesiones de las salmonicultoras se han ido desplazando más hacia el sur del país. Lograr una producción sustentable es complejo. El valor inferior se genera con la sumatoria de todas las producciones que las empresas imponen en sus planes de crecimiento y producción, costos y márgenes. Por otra parte el valor superior de la producción sustentable se genera con la Producción Económica y la Producción Biosegura, y no necesariamente ambos valores pueden ser coincidentes. En la práctica, la producción sustentable se ajusta con los precios y/o la bioseguridad medio ambiental en que los peces se encuentren afectados, generando el valor de la barrera superior a las producciones excesivas. Para autores sobre análisis estratégico empresarial, las principales características para que una empresa salmonicultora sea competitiva son: la cantidad de concesiones que disponga (mar y lagos); las estrategias implementadas para el manejo de los costos de producción; y la capacidad para innovar, emprender y utilizar su know how.

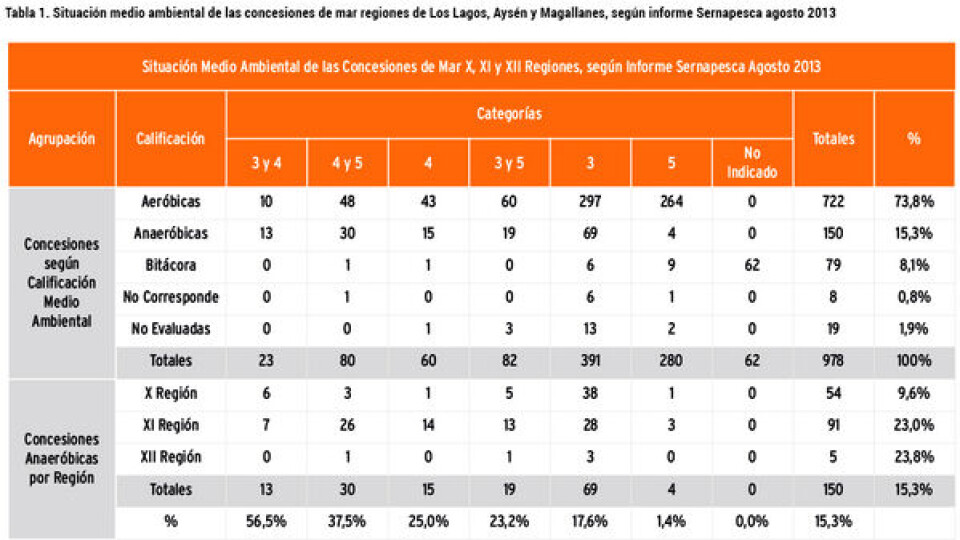

Siendo las concesiones el principal activo de las empresas salmonicultoras, actualmente las concesiones son tratadas con un sistema de registro similar al de los Conservadores de Bienes Raíces. La Zonificación del Borde Costero ha dejado menos sitios aptos para esta industria y se ha considerado un aumento progresivo del cobro de las concesiones en Chile. Noruega no ha entregado nuevas concesiones desde comienzos de esta década, mientras Irlanda y Escocia evidencian crecientes regulaciones y mayores costos de producción. A su vez, lograr una concesión en Canadá es de lenta tramitación, por los acuerdos previos que se requieren con las comunidades originarias. La moratoria en las regiones de Los Lagos y de Aysén para el otorgamiento de concesiones, vigente desde abril del 2010 hasta Abril del 2015, sólo ha permitido las relocalizaciones de concesiones en estas dos regiones, para reemplazar una concesión de los productores más pequeños de una misma región. Aun cuando la Ley señala que es responsabilidad del concesionario la mantención de la limpieza y el equilibrio ecológico de la zona concedida, no hace mención alguna sobre la manera que deba quedar ambientalmente el centro que se deja, para ser relocalizado. Las concesiones a ser relocalizadas pueden fusionarse o dividirse para fusionar una o más de sus fracciones a otras concesiones. El Gobierno y la industria estiman como la única alternativa de crecimiento para la salmonicultura, el otorgamiento de nuevas concesiones en la zona de Magallanes, para lo cual se amplío de cinco a diez años (hasta el 8 de abril de 2020) la suspensión en el ingreso de nuevas solicitudes y el otorgamiento de estas operaciones de acuicultura cuyo proyecto técnico considere peces en las regiones de Los Lagos y Aysén. Con lo que quedará libre para estos efectos, entre otras, la Región de Magallanes, que implica mayores costos para las compañías. Además, algunos autores arrojan dudas sobre la posibilidad de que por seleccionar zonas más alejadas de localización productiva, tengan un futuro sanitario más protegido. Los empresarios nacionales quieren una industria más segura, no importando que se pierdan concesiones, o que se castiguen capacidades de producción cuando los límites biológicos así lo aconsejen, o que no se continúen otorgando nuevas concesiones, y las que están sanitariamente mal ubicadas se relocalicen. Según su apreciación, las más de 1.200 concesiones otorgadas en el sur de Chile, superan la capacidad natural de producción del área. Los resultados estadísticos de la situación medio ambiental de las concesiones indican que el 15,3% de ellas se encuentran en condición de rechazo medio ambiental, y el 8,1% en Bitácora, que corresponde a la práctica de no usar las concesiones, acudiendo a las normas ambientales y sanitarias, que es cuestionada por la autoridad. Además, tampoco en ellas se conocería a cabalidad el real estado medio ambiental de estas concesiones (Tabla 1).

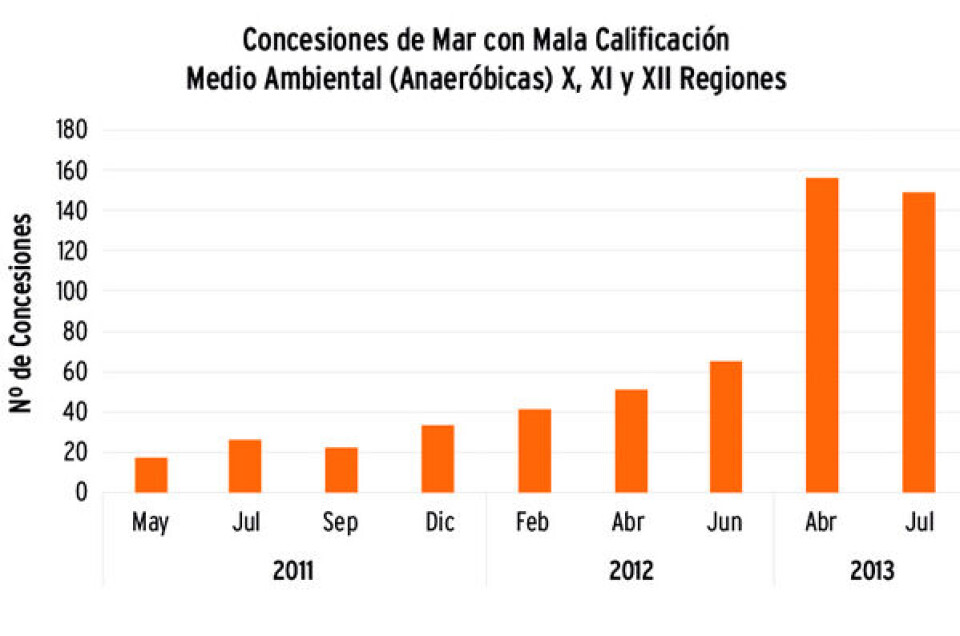

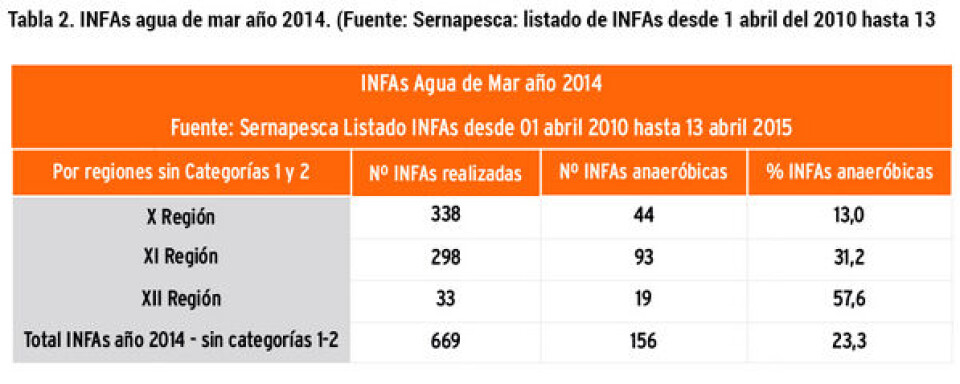

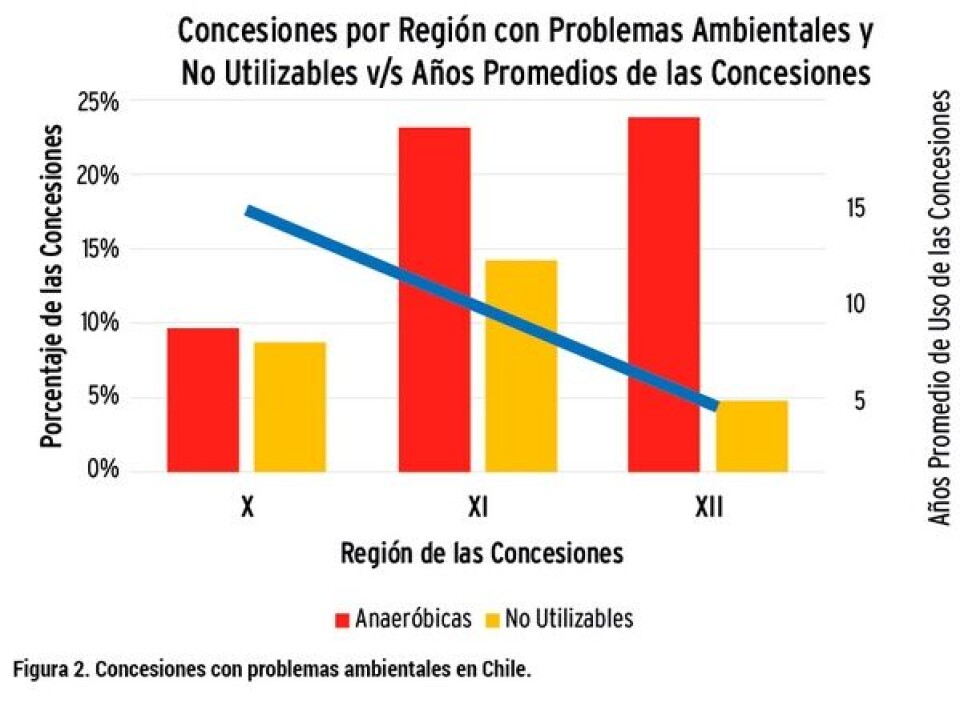

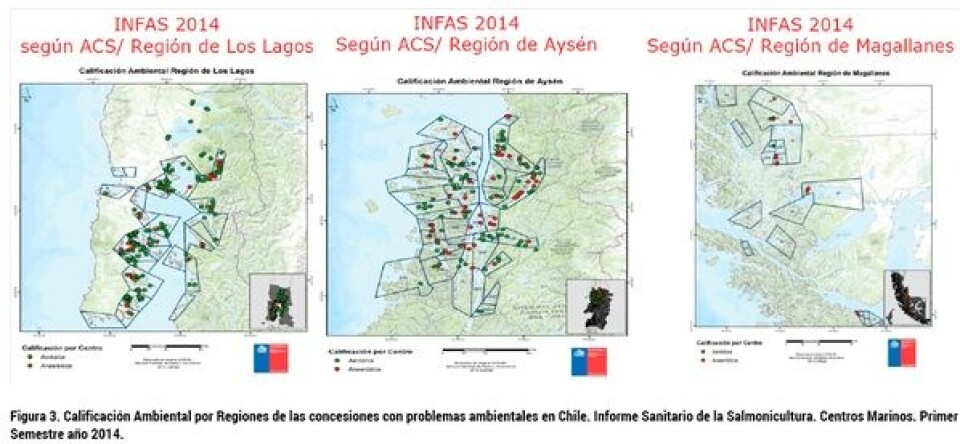

Hasta julio del año 2013, la región de Los Lagos presentaba un 9,6% de sus concesiones en condición de rechazo medio ambiental y un 5,2% en condición de Bitácora, apoyada en las normas ambientales y sanitarias. En la región de Aysén, un 23% de las concesiones mantenían una condición de rechazo medio ambiental y un 12,7% estaba calificada en condición de Bitácoras ambientales y sanitarias. Finalmente en la región de Magallanes, se aprecia que esta zona tiene un 23,8% de las concesiones en condición de rechazo medio ambiental pero, sin embargo, ninguna en Categoría de Bitácoras ambientales y sanitarias. Desde que se iniciaron las fiscalizaciones en terreno de Sernapesca, las concesiones con mala calificación medio ambiental han aumentado ocho veces desde mayo del 2011 a julio del 2013 (Fig. 1). Al comparar los porcentajes de centros con mala calificación medio ambiental (anaeróbicos), con los años promedio de usos de los centros de las distintas regiones( que para Los Lagos se estimó en 15 años; para Aysén en diez años; y para la región de Magallanes en cinco años), se aprecia que la región de Los Lagos es la zona que dispone de una mayor capacidad de carga, con un promedio estimado en 15 años de uso intensivo de las concesiones y sólo se encuentra afectado, ambientalmente, el 9,6% de ellas. En cambio, en la región de Aysén, con un uso estimado de 10 años, tiene afectada negativamente el 23% de las concesiones. Más relevante es el hecho que en la región de Magallanes, con un promedio de uso estimado en cinco años, ya va el 23,8% con mala calificación ambiental (Fig. 2). Esta realidad que se incrementa en los informes INFAs efectuados durante el año 2014 por Sernapesca, donde, de las 669 INFAs realizadas, el 23,3% calificó como anaeróbico. Lo más significativo de esta estadística, es que los porcentajes anaeróbicos son como se detallan por región: Los Lagos reporta el 13,0%; Aysén el 31,2%; y Magallanes el 57,6% (Tabla 2). Esta situación ya fue evidenciada en el Informe Sanitario de la Salmonicultura en centros Marinos del Primer Semestre año 2014, presentado por la Subdirección de Acuicultura del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en agosto de 2014 (Fig. 2).

Con respecto a los centros en condiciones ambientales anaeróbicas, se ha determinado que en los ambientes sedimentarios la capacidad de carga se encuentra más bien relacionada con: a) el nivel de desarrollo que el ensamble ecológico tenga en su fauna bentónica, que le permita una cierta capacidad para metabolizar los desechos orgánicos; b) la capacidad biogeoquímica de los microorganismos (bacterias) para degradar los elementos a su condición de nutrientes; c) la forma en que estas comunidades de organismos (fauna bentónica y bacterias) son capaces de albergarse en el sedimento, lo que está determinado por la tasa de acumulación y composición de partículas orgánicas en el fondo, que a su vez depende del tamaño, densidad y composición granulométrica; d) la cantidad de oxígeno disuelto disponible que se encuentre en la interfase agua-sedimento o en el agua suprayacente al fondo; y d) el patrón de corrientes de las inmediaciones, que determina la dispersión de desechos orgánicos sólidos y define el grosor y extensión de la capa de materia orgánica que el bentos debe metabolizar. Varios autores indican que en los centros de cultivo de salmón, podría ser controlada su condición medio ambiental mediante la macrofauna bentónica, siendo el AMBI, el mecanismo predictor más promisorio para la comunidad científica, y que corresponde a una clasificación de las especies bentónicas en grupos ecológicos, basado en la sensibilidad o tolerancia de la infauna a la contaminación o enriquecimiento orgánico. Las alternativas de recuperación medio ambiental para concesiones anaeróbicas (con ambiente sedimentario desprovisto de oxígeno) son cuatro: 1) dejar descansar el sitio hasta el restablecimiento de condiciones medio ambientales favorables; 2) mover los módulos de cultivo de posición dentro de la misma concesión; 3) utilizar otra concesión para el cultivo; y 4) utilizar la tecnología y experiencia existente con técnicas de recuperación, que permite devolver las condiciones aeróbicas en el sedimento del centro, o recuperar esta condición en el periodo de descanso que dispone un barrio (tres meses). Si bien el grado de contaminación de la actividad salmonicultora nacional no alcanza el grado extremo que algunos indican, tampoco la contaminación que se produce es de un nivel bajo, que le permita a la industria no reconocer y enfrentar abiertamente el problema. Se tiene consenso que las principales son: 1) las condiciones anaeróbicas que se producen en el sedimento; 2) disminución de la biodiversidad alrededor de las jaulas; 3) exceso de utilización de antibióticos en el manejo sanitario de los salmones; y 4) la posible relación de la descarga orgánica de las balsas con la eutroficación y éstas con la generación de floraciones algales. Las dos primeras son revertidas con la aplicación de una de las cuatro alternativas de recuperación señaladas para concesiones anaeróbicas, lo que permite desvirtuar la creencia que la contaminación medio ambiental del fondo marino es casi irreversible, sino más bien refuerza el hecho que sólo es un problema de tiempo, lo que a su vez dependerá de las características de la capacidad de carga que se han descrito presentemente, que le entregan una particular dinámica a la concesión para recuperarse ambientalmente.

Esto indicaría que los sitios en la región de Aysén se encuentran en un grado superior de contaminación que las concesiones de la región de Los Lagos, ya que en 15 años estimado de uso, tienen un 9,6% de las concesiones anaeróbicas, versus la región de Aysén, que con diez años estimado de uso con sus concesiones, van en 23% de sus concesiones en condiciones anaeróbicas (Fig. 2). Lo que alguna forma se podría explicar con el hecho que las diferencias de mareas en la región de Aysén son de menor amplitud que en Los Lagos, lo que podría significar una menor tasa de recambio de agua en Aysén con respecto a la de los Lagos. Otra diferencia podría estar radicada en que las concesiones de la región de Aysén ubicadas en los fiordos, tienen una alta sedimentación natural, y una baja tasa de renovación de agua, la que al ser cargada con una producción acuícola, hace que rápidamente la materia orgánica sedimente y no se degrade a la velocidad que lo permiten las concesiones de la región de Los Lagos. La mejor solución para las concesiones con mala calificación medio ambiental en Aysén, es la reubicación de concesiones que se encuentran localizadas en los fiordos interiores de la región, siendo reubicadas en zonas exteriores y más expuestas de la región de Aysén. Dado que el 23,8% de las concesiones ya se encuentra con calificación anaeróbica en Magallanes, es muy probable que sea una situación similar o, inclusive, más acentuada a lo que sucede en la zona interior de los fiordos de Aysén. Estos antecedentes nos llevan a proponer que las concesiones que deben ser prioritaria y especialmente cuidadas y mantenidas en buenas condiciones ambientales, son las ubicadas en la región de Los Lagos, adoptando en esta región protocolos preventivos que permitan mantener las concesiones siempre con calificación aeróbica, alejándo sus parámetros INFAs lo más posible de una situación medio ambiental negativa. Recuperar productivamente concesiones en el estuario Reloncaví, el Golfo de Ancud, Chiloé Insular y Continental, son de un valor superior a cualquiera de las concesiones de la región de Aysén si se logra igualdad de condiciones biosanitarias en ambas regiones, dado que los costos operacionales serán siempre menores a los centros más alejados. Una propuesta sustentable para el mantenimiento medio ambiental de las concesiones en corto y mediano plazo, consiste en mantener siempre todas las concesiones en Los Lagos, Aysén y Magallanes con calificación aeróbica, se utilicen o no productivamente. Ésta sería la mejor y más clara demostración de las empresas salmonicultoras en cuanto a que se encuentran con un real compromiso por la sustentabilidad de su actividad, haciéndose cargo de la contaminación, como su mayor externalidad que la actividad produce; y los organismos fiscalizadores podrían dar fe de aquello con toda la transparencia que las ONGs y centros de estudios sociales y universitarios, manifiestan no existir en esta industria. La reciente crisis sanitaria gatillada por el virus ISA, ha obligado a revisar los modelos de gestión general que se aplican al interior de las empresas salmonicultoras, que han estado orientados fundamentalmente a la producción, descuidando otros elementos casi tan relevantes como los aspectos económicos asociados con la cadena de valor del proceso productivo, como los son los aspectos ambientales, de bioseguridad y sociales. A nivel de industria, existe hoy el convencimiento que el modelo productivo diseñado pos ISA debe ser revisado y reformulado, porque los costos no están dando margen. Dados los actuales precios de venta, que no son bajos, con suerte a las empresas les permiten estar en equilibrio con su costo, y a otras más eficientes rentar un bajo margen, lejos de lo que actualmente logran los noruegos, que están con costos productivos más bajos que los chilenos.

Referencias 1) Alvial A. 2002. Desarrollo y Perspectiva de la Industria Salmonera. Presentación INTESAL de SalmonChile en Power Point, 42 láminas. 2) Bañados F. & Alvial A. 2007. Desafíos en la Consolidación del Cluster del Salmón Chileno: Contribución del Programa Territorial Integrado (PTI). Intesal de SalmonChile. Salmo Ciencia 11 pp. 3) Black, K.D., Hansen, P.K. and Holmer, M. 2008. Salmon Aquiculture Dialogue: Working Group Report on Benthic Impacts and Farm Siting. 54 pages. 4) Buschmann A. 2001. Impacto ambiental de la acuicultura. El estado de la investigación en Chile y el mundo. Terram Publicaciones. 67 pp. 5) Buschmann A. y Fortt A. 2005. Industria y Contaminación Marina. Documento 19 Oceana. 38 p. 6) Buschmann A. 2005 Marea roja y salmonicultura en el sur de Chile. Documento 14 Oceana 14 pp. 7) Bustos B. 2012. Brote del virus ISA: Crisis ambiental y capacidad de la institucionalidad ambiental para manejar el conflicto. EURE Vol. 38, N° 115, Septiembre 2012. pp 219-245. 8) Brooks K. 2001. An evaluation of the relationship between salmon farm biomass, organic inputs to sediments, physicochemical changes associated with those inputs and infaunal response – with emphasis on total sediment sulfides, total volatile solids, and oxidation-reduction potential as surrogate endpoints for biological monitoring. Aquatic Environmental Sciences. Port Townsend. Washington. USA. 172 pp. 9) Claude M., Oporto J., Ibáñez C., Brieva L., Espinosa C. y Arqueros M. 2000. La ineficiencia de la Salmonicultura en Chile: Aspectos sociales, económicos y ambientales. Fundación Terram. 72 pp. 10) Dorem D. y Gabella J.; 2001. Salmonicultura en Chile: Desarrollo, proyecciones e impacto. Terram Publicaciones. 39 pp. 11) García F. 2005. Salmones en Chile. El negocio de comerse el mar. Documento 4. Veterinario Sin Fronteras. Fundación Kontrast. 34 pp. 12) Gutiérrez C. 2005. Moratoria a la salmonicultura. Documento 15, Oceana. 19 pp. 13) Jarpa M., Aguilar A., Belmonte M., Decap J., Abarzúa M. y Vidal G. 2007. Determinación de la capacidad nitrificante de un sedimento marino proveniente de un centro de cultivo de salmones. Interciencia oct 2007, vol. 32 nº 10. Pp 679-685. 14) Katz J., Lizuka M. y Muñoz S. 2011. Creciendo en base a los recursos naturales, “tragedias de los comunes” y el futuro de la industria salmonera chilena. Cepal División de Desarrollo Productivo y Empresarial Serie Nº 191 Chile. 95 pp 15) Pineda V., 2006. Granulometría y Geoquímica de los Sedimentos Marinos en el área comprendida entre el Seno Reloncaví y Golfo Corcovado, Chile. Crucero Cimar 10 Fiordos. Ciencia y Tecnología del Mar. Vol. 32 N° 1, 2009 pp. 27-47. 16) Rehbein N. 2011. Propuesta de metodología para la estimación del impacto económico de la contaminación del fondo marino por la emisión de alimento y heces de la salmonicultura. Trabajo de Titulación para optar al título de Ingeniero Civil Industrial. Universidad Austral de Chile. Sede Puerto Montt. 123 pp. 17) Ríos S., 2005. Impactos ambientales de la salmonicultura en la Región de los Lagos. Taller de Desarrollo Sustentables. Programa de Magíster en Ciencias Sociales. Ediciones Eumed.net. 34 pp. 18) Saavedra M. 2010. Incorporación del concepto de desarrollo sustentable en modelos de sistemas gestión ambiental aplicados en la industria salmonera. Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Planificación Ambiental. Facultad de ciencias forestales y conservación de la naturaleza. Magíster en gestión y planificación ambiental. Programa interfacultades. Universidad de Chile. 227 pp. 19) Servicio Nacional de Pesca. 2005. Diagnóstico ambiental de la acuicultura chilena en función de los estándares establecidos en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA). 44 pp. 20) Subsecretaría de Pesca. 2006. Informe Ambiental de la Acuicultura. Departamento de Acuicultura. 12 pp. 21) Stead R, y Uribe C. 2012. Informe variables Sedimentarias Pre y Post Aplicación SRF Centro Detico Granja Marina Tornagaleones. Trabajo no publicado 50 pp. 22) Taller: Sustentabilidad y Manejo a largo Plazo de la Actividad Acuícola. Materiales y Resultados del Taller de Capacidad de Carga. Enero 2010. Puerto Montt. Chile. 42 pp. 23) Troya C., Wigodski T., Juretić J. y Castro R. 2011. Caso AquaChile: Estrategias de crecimiento en un entorno amenazante. Documentos de trabajo. Serie Gestión Nº 133. Centro de Gestión (Ceges). Departamento de Ingeniería Industrial. Universidad de Chile. 37 pp. 24) Uribe C. 2012. Eficacia de Aplicación del Sistema de Recuperación de Fondos (SRF). Informe Final. Trabajo no publicado 32 pp.

Linkografía 1) http://www.salmonxpert.cl/?page_id=147&article_id=98347 2) http://www.elciudadano.cl/2012/06/27/54298/salmoneros-aprontan-instalaciones-al-interior-de-parque-nacional-en-magallanes/ 3) http://www.visionmaritima.com.uy/vision-maritima/index.php/comercio-exterior/4790-chile-evalua-politica-regulatoria-de-concesiones-acuicolas 4) http://www.visionacuicola.cl/articulo.shtml?ia=4527&t=victor-hugo-puchi:-queremos-una-industria-mas-segura-no-importa-que-se-pierdan-concesiones 5) http://www.agromeat.com/45616/chile-incrementara-patentes-acuicolas-para-empresas-salmoneras 6) http://www.businesschile.cl/es/noticia/special-report/aguas-turbulentas-salmonicultura en-chile 7) http://www.nevasa.cl/archivos/121115-presentacion-salmon-final.pdf 8) http://www.subpesca.cl/prensa/601/articles-5121_documento.pdf 9) http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=fileinfo&id=4684