La caligidosis, una parasitosis que complica a la salmonicultura chilena

Aprendiendo Acuicultura es una serie de artículos destinada a quienes tienen una participación activa en la industria acuícola. Esta sección está organizada con el propósito de entregarle información que esperamos encuentre útil en su trabajo diario, pues cuanto más conocimiento tenga, mejor podrá optimizar las condiciones de los peces y, un mejor bienestar animal, conduce a un desempeño más productivo y sustentable. Quisiéramos recibir sus observaciones y comentarios acerca de esta serie y apreciaremos sus sugerencias para futuros temas que le gustaría ver abordados aquí. Por favor envíenos sus comentarios a contacto@salmonexpert.cl

La sección Aprendiendo Acuicultura está escrita y editada por Gladys Asencio, Magister en Ciencias en Ecología Marina, especialista en ecología de microcrustáceos e investigadora del Centro de Investigaciones I-Mar de la Universidad de Los Lagos. Puede contactarla en la siguiente dirección de correo electrónico: gasencio@ulagos.cl

VI.- Desafíos futuros para su control y manejo El último capítulo de esta serie de siete artículos dedicados a aprender de la caligidosis, se ha orientado a hacer una revisión crítica de los esfuerzos desarrollados para implementar un control efectivo de las especies de caligidos que impactan sanitaria y económicamente a la salmonicultura, en Chile (Caligus rogercresseyi) y el hemisferio norte (Lepeophtheirus salmonis). A la vez, se discutirán las proyecciones de nuevas metodologías que se han puesto a prueba en los últimos diez años, en la búsqueda de alternativas no farmacológicas, así como su implementación en estrategias de manejo integrado para mitigar los efectos de esta parasitosis.

1.- Análisis de las estrategias actuales En el capítulo anterior, se expusieron las metodologías de control aplicadas en Chile y otros países, estrategias basadas en el uso de tratamientos antiparasitarios de origen farmacológico, junto con algunas medidas productivas (descanso, biomasas de cultivo, edad de cultivos) y bioseguridad (desinfecciones y vacíos temporales para visitas), todas implementadas en forma coordinada por áreas o macrozonas. Revie y col. (2009) realizaron una comparación de dichas estrategias, mencionando que todos los países han aplicado los mismos métodos, variando sólo en el tiempo en que se han incorporado al programa de control. Los factores gatillantes para su implementación han sido: 1) crecimiento de la actividad productiva en cada país; 2) las crisis sanitarias generadas por las respuestas del parásito a usos prolongados de los antiparasitarios, generando resistencia a los diversos productos; 3) la incorporación de entidades de gobierno, académicas y empresas privadas para establecer las medidas de control; 4) el surgimiento de nuevas tecnologías, que han permitido el desarrollo de una salmonicultura renovada, la que rápidamente ha implementado la automatización en sus actividades cotidianas. En todos los países se han implementado planes o programas de control que han recibido diversas denominaciones, por ejemplo, en Noruega, en 1997 se creó el Programa Nacional para el Control del Sea Lice (Norwegian Animal Health Authorities); en 1999, en Escocia surge el ISLM (Integrated Sea Lice Management); en Irlanda, se organizó el 2002 el SBM (Single Bay Management); en Canadá, el 2003 se instituyó el IPM (Integrated Plan Management); y el 2007, en Chile el PSEVC (Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de Caligus, Sernapesca (2012)). Todos estos programas se han actualizado permanentemente, incorporando los avances que la investigación científica ha generado en los más de 40 años de esta actividad acuícola. Es así que, en 1990, tras evaluarse el uso del control biológico en Escocia, mediante peces limpiadores, el año siguiente se implementó esta medida en la industria de ese país, y también se ha aplicado en Noruega y Canadá (Treasurer, 1994; Tully y col., 1996; Losos y col., 2010). Posteriormente, como resultado del gran desarrollo de las herramientas moleculares, antes de finalizar el siglo 20, se iniciaron las aproximaciones genéticas en la toma de decisiones de las medidas de control de estos calígidos (Revie y col., 2009). A continuación, se entrega un análisis de cada una de estas metodologías, resumiendo los efectos positivos y negativos en el corto y largo plazo:

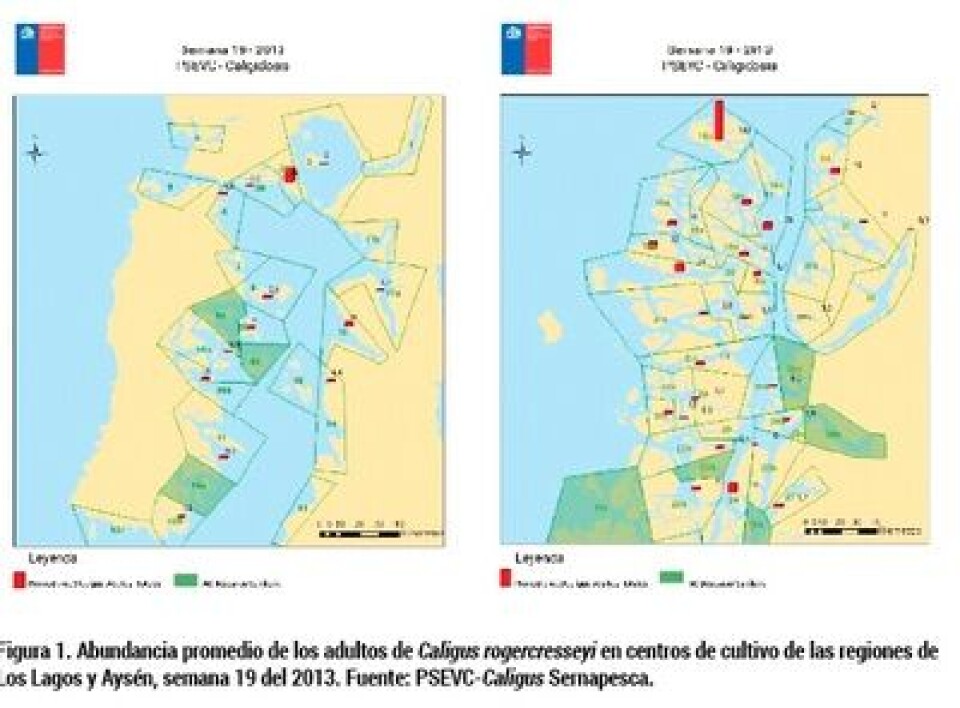

1.1.- Fármacos Los fármacos utilizados en la salmonicultura para el control del piojo varían entre los desinfectantes (peróxido de hidrógeno) y los antiparasitarios (avermectinas, organofosforados, piretroides y benzoilureas). Todos los productos han sido utilizados en cada uno de los países que han desarrollado esta actividad acuícola, permitiendo reducir las cargas del parásito a niveles que han posibilitado el crecimiento mundial de esta industria. Sin embargo, cada uno de estos químicos, al ser utilizado por períodos prolongados y, en algunos casos, con metodologías no apropiadas, han generado resistencia en los parásitos, por lo que ha obligado a la aplicación de estrategias que garanticen la rotación y alternancia de estos químicos (Bravo y col., 2008; Denholm y col. 2002; Grave y col., 2004; Westcott y col., 2008; Kristoffersen y col, 2013). En el análisis del impacto del uso de las drogas en esta industria, Grave y col. (2014) señalaron que, a medida que se incrementan las biomasas de cultivo, aumentan los tratamientos contra L. salmonis y C. elongatus y, con ello, los costos en la producción de salmones. Similar evaluación realizaron Asencio y Riquelme (2013) al revisar el uso de drogas en la salmonicultura chilena, indicando que durante los siete años de aplicación del PSEVC-Caligus, se han multiplicado los tratamientos por inmersión, llegando a realizarse para el 2012 y 2013, entre 1 y 20 tratamientos por centro en cada ciclo productivo. Estas diferencias numéricas radican en la variabilidad registrada en las cargas de parásitos entre zonas geográficas, como consecuencia de aumentos en la producción salmonícola en la Región de Aysén, como lo muestra la Fig. 1 para la semana 19 del 2013. Los montos invertidos en los tratamientos anti-caligus han implicado incrementos en los costos de producción de entre US$ 0,2 y US$ 0,5 por Kg de salmón. Al considerar sólo los gastos en fármacos e implementar su aplicación en los centros de cultivo (Asencio y col., 2011a). Sin embargo, el impacto sanitario del manejo de los peces, al ser estresados por: a) un ayuno de 24 horas previo al tratamiento, b) encerrados en una lona por el baño, c) aplicación del fármaco, son variables aun no dimensionadas, las que seguramente elevarán estos costos. Al adicionar la variable resistencia a los fármacos, se complican aún más los análisis sanitarios y financieros del impacto de esta enfermedad en la industria salmonicultora (Sevatdal y Hosberg, 2003). Esto debido a que se incrementa el número de tratamientos en la búsqueda de la droga adecuada, así como se invierte tiempo y dinero en la evaluación de la sensibilidad del parásito a cada producto, contratando laboratorios para ello (ejemplos: Aquagestión, Marine Harvest, U. Austral, U. de Los Lagos, Bioengineering, Etecma). A su vez, para obtener mejores eficacias se han debido incorporar nuevas tecnologías, las que muchas veces implican contratación de servicios externos a cada empresa (Hausdorf y col., 2014).

1.2- Manejo productivo: En los programas de control de la caligidosis se considera el manejo productivo en los centros de cultivo en la condición “all-in all-out”, o edades similares de cultivo por áreas o macro-zonas, con el objetivo de coordinar medidas sanitarias para peces que ingresan, engordan y cosechan en períodos comunes. Esta metodología ha proporcionado exitosos resultados en los países del hemisferio norte (Revie y col., 2009) y en Chile aún no se ha dimensionado su efecto desde que se implementó el PSEVC-Caligus. Sin embargo, podemos encontrar una respuesta si se analizan los manejos productivos realizados en los últimos cinco años: a) el cultivo de salmonideos por barrios ha significado mantener en un área peces de similar tamaño, lo que según Tucker y col. (2002) garantiza cargas de igual cuantía; b) Yatabe y col. (2011) en el análisis de factores de riesgo en la salmonicultura Chilena, señalaron que la densidad y peso de los peces fueron las variables que determinaron los umbrales de abundancia de esta parasitosis, aumentando las cargas en peces en cosecha. Por ende, podemos concluir que el aplicar esta medida en nuestro país estaría entregando los beneficios para los que se instauró. Junto a los cultivos de una misma edad, otra medida incluida en el programa de control de esta enfermedad, es el descanso de centros por área geográfica. En el hemisferio norte se realizan estos vacios productivos, por seis, ocho o más semanas (Morton y col., 2003; Revie y col., 2009), eliminando los parásitos desde zonas de cultivo durante dichos períodos y prolongando el tiempo de resguardo sanitario de los peces que se siembran. En Chile, en el invierno del 2007 se realizó el estudio del primer descanso coordinado en una bahía de la Región de Los Lagos, Codihue, situada a 40 Km al SW de Puerto Montt, demostrándose la disminución de la enfermedad en aguas de la bahía, al mantener por dos meses sin actividad productiva todos los centros de un área geográfica de aproximadamente 80 Km2 (Asencio y col., 2011b). Posterior a esto, se incluyeron estos descansos por barrios en el PSEVC-Caligus, permitiendo con ello reducir las cargas de este parásito para grandes zonas, y durante las siembras de barrios vecinos.

1.3. Bioseguridad en centros y barrios Para evitar la dispersión e infestación cruzada entre centros y barrios, el PSEVC-Caligus y de otras enfermedades infecciosas, obliga a los centros a realizar la desinfección permanente de todos los materiales que se utilizan en los centros de cultivo para faenas productivas, sanitarias y visitas. A la vez, limita los movimientos de materiales, embarcaciones y personas entre centros en un período de 48 horas y por tiempos más prolongados durante emergencias sanitarias. Las desinfecciones de materiales y personas se realizan habitualmente con productos cuyos componentes químicos principales son yodo y cloro. En un estudio realizado por Pietrak (2002) se evaluaron ambos elementos, así como la desecación, demostrando que tanto el yodo como el cloro no dañaron a los adultos, ni los huevos de L. salmonis, al exponerlos a concentraciones de 200 ppm/min y 500 ppm/10 min. Sólo la desecación por cuatro horas, limitó la sobrevivencia de los huevos, impidiendo la eclosión de los nauplios. Estos resultados llevan a plantear la evaluación de los productos a aplicar para la desinfección, ya que éstos no estarían garantizando la mortalidad de los huevos, larvas y adultos de C. rogercresseyi al realizar las desinfecciones al interior de los centros, ni al desplazar materiales entre centros o áreas.

2.- Nuevas metodologías de control En la búsqueda de mejoras en el control de la caligidosis, se han realizado grandes esfuerzos para encontrar nuevos productos y fabricar diversas tecnologías. Estas incluyen fármacos, vacunas, productos naturales, depredadores, baños térmicos, agua dulce, ultrasonido, electricidad, láser óptico, cercos o faldones, cebos atractantes, trampas, entre otras. A continuación, se entregan algunos detalles de cada una, analizando la factibilidad de incorporarlas en el PSEVC-Caligus.

2.1.- Fármacos en estudio: Dos fármacos, pertenecientes a las benzoilureas, teflubenzuron y lufenuron, han sido evaluados como productos potenciales a incorporar en el programa de control de Caligus en nuestro país. A continuación se describen las características de ambos, así como estudios realizados para evaluar sus eficacias. El Teflubenzuron es un producto utilizado en la dieta de los peces para el control de L. salmonis y C. elongatus, por su efectividad en el bloqueo de las mudas de los estadios juveniles y pre-adultos de estos parásitos (Branson y col, 2000; Ritchie y col., 2002), garantizando la reducción del 86% de los juveniles. En Chile, Velásquez (2010) durante su tesis de Médico Veterinario realizó la evaluación de un ensayo en truchas en un centro de cultivo de la Región de Los Lagos, observando eficacias promedio de 80% en los estadios chalimus de C. rogercresseyi. Este producto se aplica en dosis de 10 mg/Kg de pez al día, en terapias de siete días. La resistencia ha sido descrita para los calígidos del hemisferio norte, por lo que este factor debe ser considerado al implementar su uso. El Lufenuron es un producto aplicado en el control de insectos, por su capacidad de inhibir la síntesis de quitina, lo que limita el desarrollo de los estadios larvales de la plaga a controlar. Por esto, Novartis ha realizado experiencias en nuestro país para controlar C. rogercresseyi, entregando el producto en el alimento, con prometedores resultados. Sin embargo, se debe tener en cuenta que ha sido señalada la resistencia a este fármaco en plagas agrícolas.

2.2.- Control biológico: 1)Peces limpiadores o cleaner fish: En Noruega, Escocia y Canadá existen evidencias desde la década del noventa de la incorporación de peces limpiadores de ectoparásitos en la salmonicultura (Losos y col., 2010). Antecedentes actuales entregados por Reynolds y col. (2014) para Noruega, y Leclercq y col. (2014) en Escocia, muestran la alta eficacia de estos depredadores (Fig. 2). En Chile se han iniciado un par de estudios desde el 2013 con peces nativos de la zona central y sur del país. Uno de ellos es el Corfo 23308-2013, ejecutado por Fundación Chile y Marine Harvest, denominado “Desarrollo de un tratamiento biológico contra el piojo de mar Caligus sp.”, investigación que evalúa como peces limpiadores a los robalos (Eleginops maclovinus). Otro proyecto considera a peces provenientes de la Isla Robinson Crusoe, Malapterus reticulatus, como potenciales depredadores de los parásitos de truchas y salmones. Estos proyectos están en sus primeras etapas, considerando desafíos en estanques con condiciones ambientales controladas. Se espera que en los próximos años se logren avances que permitan contar con esta alternativa de control.

2) Mitílidos: Pietrak y col. (2014) entrega evidencias de la ingesta de larvas planctónicas de L. salmonis en un cultivo desarrollado dentro del programa de acuicultura multi-trófica en Estados Unidos. Los mitílidos, Mytilus edulis, mantenidos en líneas de cultivo en los alrededores de centros de cultivo de salmones, presentaron restos del parásito en sus contenidos estomacales. Ensayos de laboratorio han entregado resultados similares, transformando a éstos y otros bivalvos filtradores en depredadores de estas larvas. En Chile se realizan ambas actividades acuícolas en paralelo, por lo que la hipótesis de consumo de larvas por los choritos de nuestras costas es factible de ser planteada como control biológico para C. rogercresseyi.

2.3.- Vacunas: Revie y col. (2009) en su revisión de los programas de control de la caligidosis señala que se han realizado intentos por generar una vacuna anti-piojos. En el análisis describe el escaso éxito en Canadá y Noruega, y los candidatos de antígenos seleccionados, no aseguran una producción industrial. Agusti y col. (2014), Hamilton y col. (2014), Monagan y col. (2014), presentaron avances de sus investigaciones en la décima conferencia “Sea Lice” realizada en Portland. Carpio y col. (2011, 2014) han realizado avances en estudios desarrollados con C. rogercresseyi, caracterizando un nuevo gen denominado my32, logrando reducción del parásito en peces tratados con el my32-dsRNA. La proteína recombinante my32 fue usada en pruebas de vacunas para proteger a peces contra esta parasitosis, logrando reducciones significativas a los 24 días posteriores a su aplicación. Estos resultados llevaron a plantear a este candidato de vacuna, cuya mayor efectividad se registra en la segunda generación de los calígidos desafiados. Centrovet, una empresa farmacéutica presente en nuestro país, ha implementado un programa de pruebas para generar candidatos de vacunas orales e inyectables, en la actualidad posee un registro provisional de una vacuna oral (Blueguard-Caligus Oral). Otra empresa, Tecnovax, también posee una vacuna inyectable con registro provisional (Providean Aquatec sealice) (Servicio Agrícola y Ganadero, 2014).

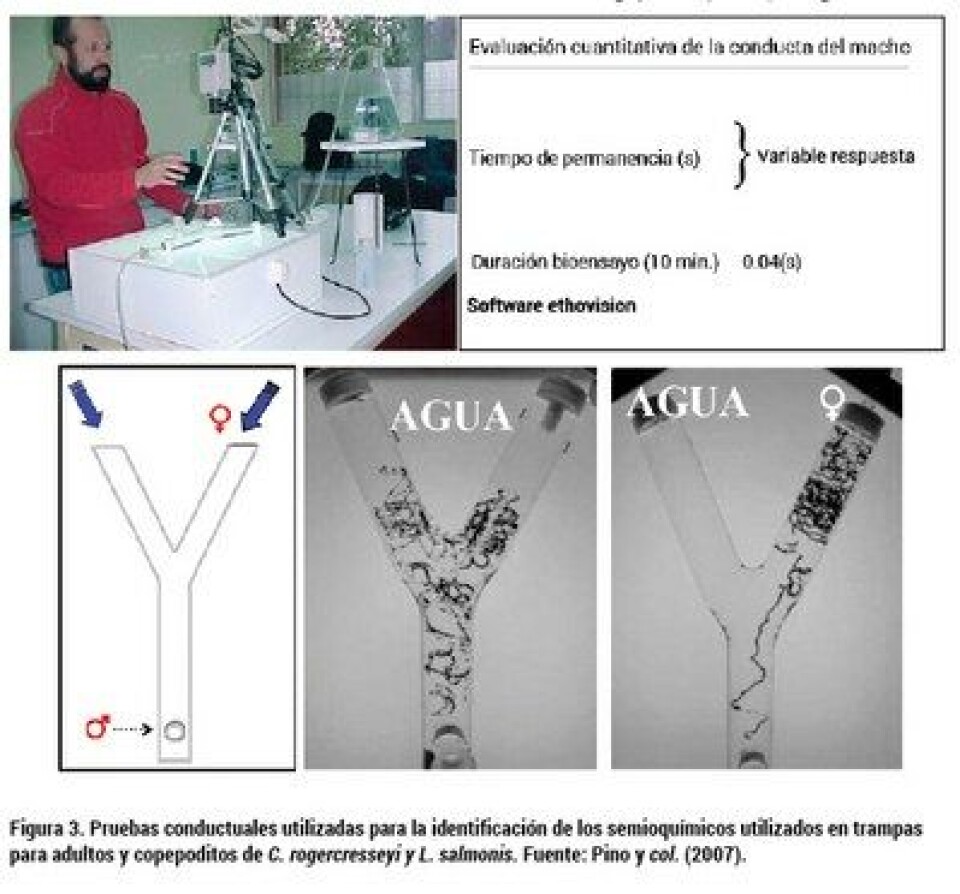

2.4.- Otras Alternativas a) Cebo atractante: La investigación de un cebo atractante para el estadio infectante (copepodito) de C. rogercresseyi se desarrolló con el financiamento del proyecto Fondef D03I1155, entre el 2005 y 2008. Los resultados de este estudio permitieron diseñar un cebo en base a mucus de salmón, el que está en proceso de patentamiento, sin desarrollarse hasta la fecha una vía tecnológica de aplicación en centros de cultivo. En los registros de patentes internacionales, existe una para esta metodología en Londres, creada por Andersen en el 2011. Dichos cebos, obtenidos de mucus de peces extraído desde plantas de proceso, son incluidos en geles adheridos a estructuras que se fijan a boyas en los centros de cultivo, incorporando focos de luz para atraer las larvas hacia el sustrato portador del atractante. Esta metodología requiere ser puesta a prueba en nuestro país, ya que entregaría una alternativa para la extracción de larvas infectantes en las cercanías o interior de los centros de cultivo. Considerando que existen fuentes de atractantes (mucus) permanentes en la línea de producción de esta industria, los costos serían mínimos al implementar e incorporar dichos cebos en los centros. A la vez, el uso de un producto de origen natural y biodegradable, garantizaría una solución sana ambientalmente. b) Trampas para adultos y copepoditos: Una metodología similar a la descrita en los cebos atractantes, es la creación de trampas para el control de machos de C. rogercresseyi, las que se confeccionan utilizando los semioquímicos presentes en los peces (kairomonas en el mucus) y en las hembras de Caligus (feromonas). Esta técnica se evaluó en el proyecto Fondef AQ04I1025 (Pino y col., 2007), realizado por investigadores de la Universidad de La Frontera y Univ ersidad de Los Lagos, entre el 2005 y 2008, los que aplicaron pruebas diseñadas por el grupo de investigadores de la Universidad de Aberdeen en Escocia, liderados por J. Mordue y M. Birkett (Mordue y Birkett, 2009). Para la identificación de los semioquímicos, se realizaron pruebas conductuales de machos en tubos Y, diseñando diversas pruebas como las que se observan en la Fig. 3, donde se registraron, a través de un software denominado Ethovision, las frecuencias de permanencia de los machos en el brazo con feromonas de hembras y atractantes de salmón. Natufeed, una empresa dedicada a la innovación para la crianza sustentable de animales de producción, ha iniciado el 2014 la implementación de estas trampas para Caligus, a través de un proyecto Corfo. Se esperan resultados para el 2015, los que significarían la incorporación de una alternativa de control para adultos y larvas planctónicas del parásito, garantizando una tecnología sana ambientalmente, y con costos inferiores a los exhibidos históricamente por las metodologías farmacológicas.

c) Derivados de plantas: Anti-piojos, entregados en alimento, como el ajo, cebollas, quillay, algas y otros vegetales están siendo evaluados en nuestro país y el extranjero. Es así que en Chile, empresas como BioMar, Maquinewlife, Ewos, Seasalmon, Recalcine, Veterquímica, Atsa, Aquachile, Marine Harvest, Los Fiordos, entre otras, han patrocinado estudios en éstos y otros productos naturales. Durante la décima conferencia de “Sea Lice” efectuada este año en Portland (USA), varios investigadores mostraron sus resultados en esta búsqueda de productos alternativos, no farmacológicos, identificando algunos que apoyan el sistema inmune (Skugor y col., 2014; Pino y col., 2014b) y otros por la repelencia (Tziouvas y col., 2014). A su vez, se han evaluado semioquímicos inhibidores de fijación del copepodito (Scais: sealice copepodid attachment inhibiting semiochemical), entregados en baños de 6 ppm por 10 min y luego baños con 3 ppm, logrando reducciones en un 80% de la infestación por copepoditos (Delfosse y Pageat, 2014). Pino y col (2014b), han entregado evidencias de productos naturales evaluados en condiciones in vitro, mostrando que los copepoditos de C. rogercresseyi evidenciaron problemas para formar el filamento de fijación. Junto a esto, el uso de productos enmascaradores redujo infestaciones entre un 15 y 22% (Pino y col., 2014a). Estos avances en la búsqueda de productos vegetales con alta potencialidad en el control o mitigación de la caligidosis permiten proyectar el uso de estas alternativas en el mediano plazo. Para lograr esto, se requieren desarrollar estudios de su implementación como terapias en el programa de control de la caligidosis, permitiendo con ello establecer protocolos de usos y evaluaciones de sus eficacias.

d) Baños de Agua dulce: Landberg y col. (1991), lograron desparasitar de C. elongatus a peces utilizando baños de agua dulce por 20 min. Bravo y col. (2014) consiguieron similares resultados con C. rogercresseyi, mediante ensayos con los diferentes estadios del parásito. En sus ensayos de laboratorio se observó que a) los adultos pueden ser afectados con salinidades menores a 25 psu por períodos prolongados, en tanto que por pocos minutos se aletargan y reactivan al incluirlos nuevamente en agua salada; b) las larvas planctónicas no sobreviven a salinidades menores a 25 psu; c) los parásitos que habitan en áreas con salinidades más bajas, son más tolerantes a cambios de esta variable. Similares resultados obtuvieron Asencio y col. (2013) en ensayos realizados con larvas de esta especie en el área del Fiordo Comau (Región de Los Lagos, Puerto Montt), registrando sobrevivencia de los copepoditos a salinidades inferiores a 20 psu, y mortalidad de la totalidad de los nauplios. Estos resultados entregan una medida de control a ser implementada en el programa de control para los estadios larvales planctónicos de estos parásitos.

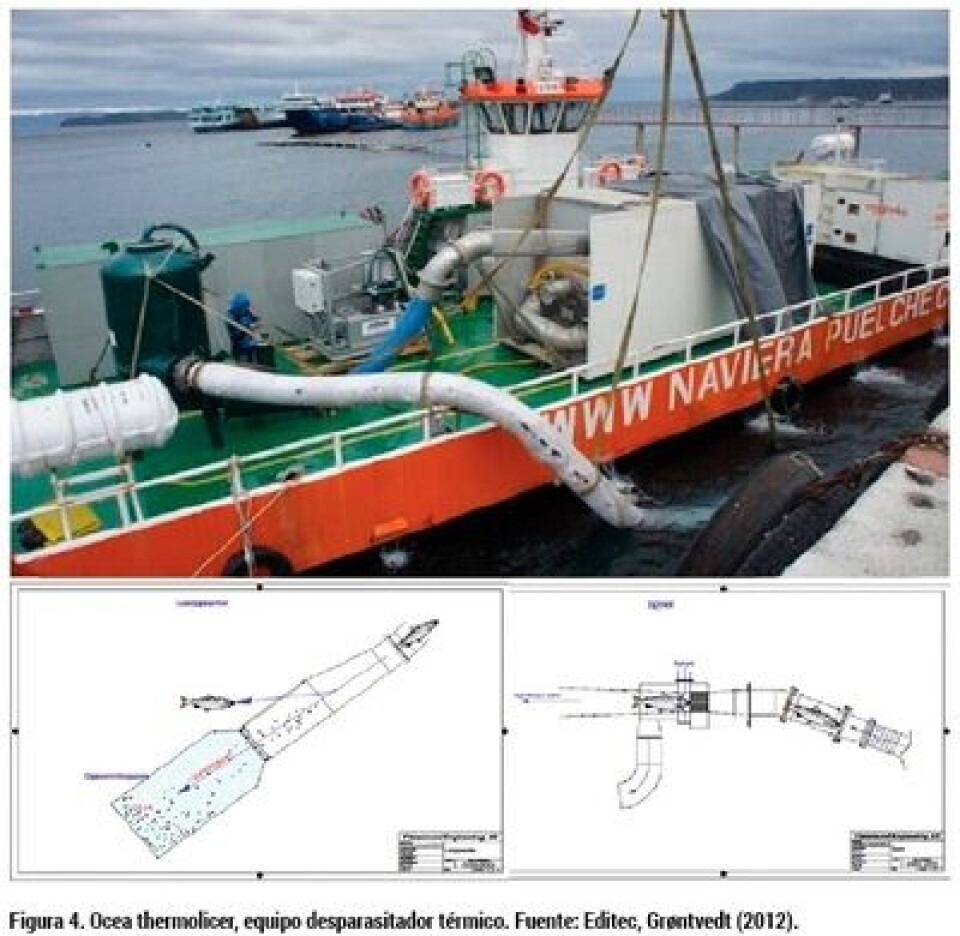

e) Baños térmicos: La empresa Ocea Chile, innovó en el 2013 con la fabricación de un desparasitador que utiliza baños de alta temperatura (30 °C), el que denominó Ocea Thermolicer. Este equipo consiste en el paso de peces por 20 a 30 segundos por una tubería que contiene agua de mar a mayor temperatura, soltando los piojos y acumulándolos en filtros que, posteriormente, son tratados con las metodologías sanitarias que recomiende el cliente. En la Fig. 4 se presenta una imagen del sistema implementado en una embarcación. Esta metodología ha sido probada en nuestro país, con auspiciosos resultados, sin embargo, la manipulación de los peces ha traído consigo efectos sanitarios en los peces que han limitado el uso masivo de esta tecnología. Por ello, es prioritario realizar mejoras que garanticen el menor impacto en los peces, para asegurar con esto una alternativa a incluir en los programas de manejo de este parásito.

f) Ultrasonido: La empresa Usonic, mediante aportes Corfo, ha diseñado un sistema de control de piojos utilizando transductores que emiten ultrasonido al interior de las jaulas con salmones. Esta metodología ha sido aplicada en centros de cultivo de diversas empresas en la Región de Los Lagos, entregando algunos resultados que requieren mayor investigación para considerarla como otra alternativa en el programa de control del parásito.

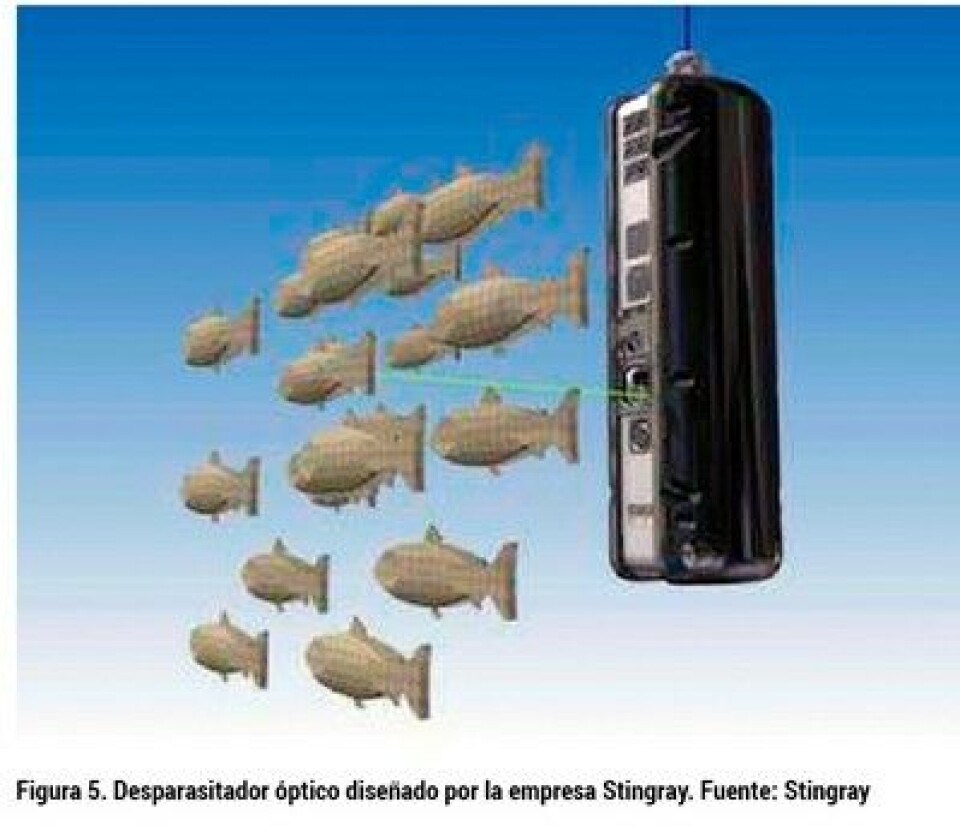

g) Desparasitación óptica La empresa noruega Stingray, ganadora del premio a la innovación en Aqua Nor 2013, creó un equipo desparasitador óptico, que patentó el 2010. Éste consiste en un emisor láser de 1.5 m de longitud, 150 Kg de peso, y 20 Kg de peso en el agua. Ya está en uso en Noruega y Escocia, entregando mediante billones de operaciones por segundo la opción de localizar a los peces y parásitos en su superficie, identificarlos y matarlos (Fig. 5). Esta tecnología ha sido ofrecida en Chile y se espera evaluar en el corto plazo.

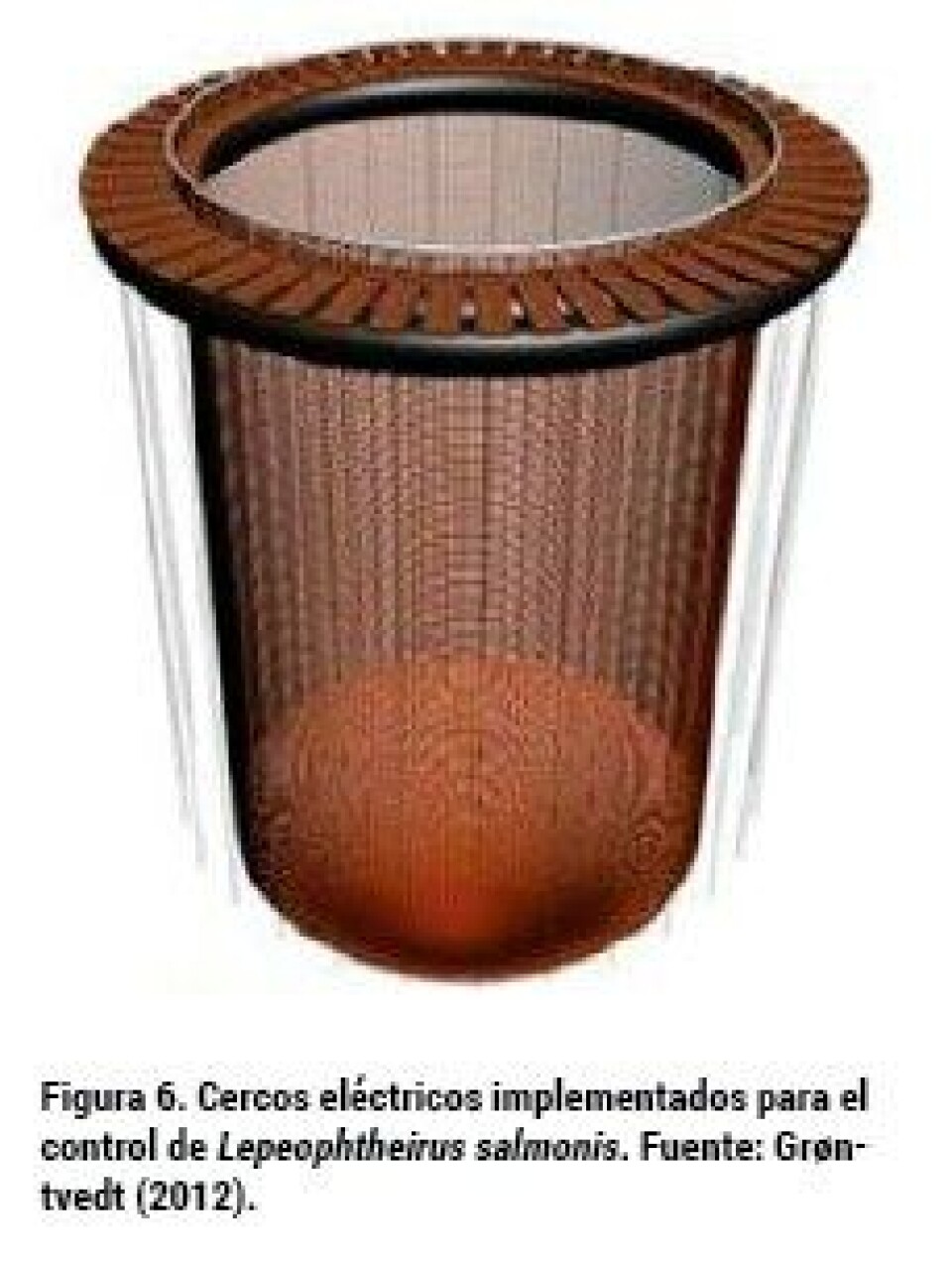

h) Pulsos eléctricos: Una tecnología que se ha implementado en el hemisferio norte es el uso de cercos eléctricos en torno a los centros, los que emiten pequeños pulsos que desprenden y eliminan a los parásitos presentes en los peces de cultivo. En la Fig. 6 se entrega una imagen del diseño de dichos cercos. En Chile, hasta el momento no se han realizado pruebas a esta escala, por lo que se desconoce el efecto de esta tecnología en el control de C. rogercresseyi.

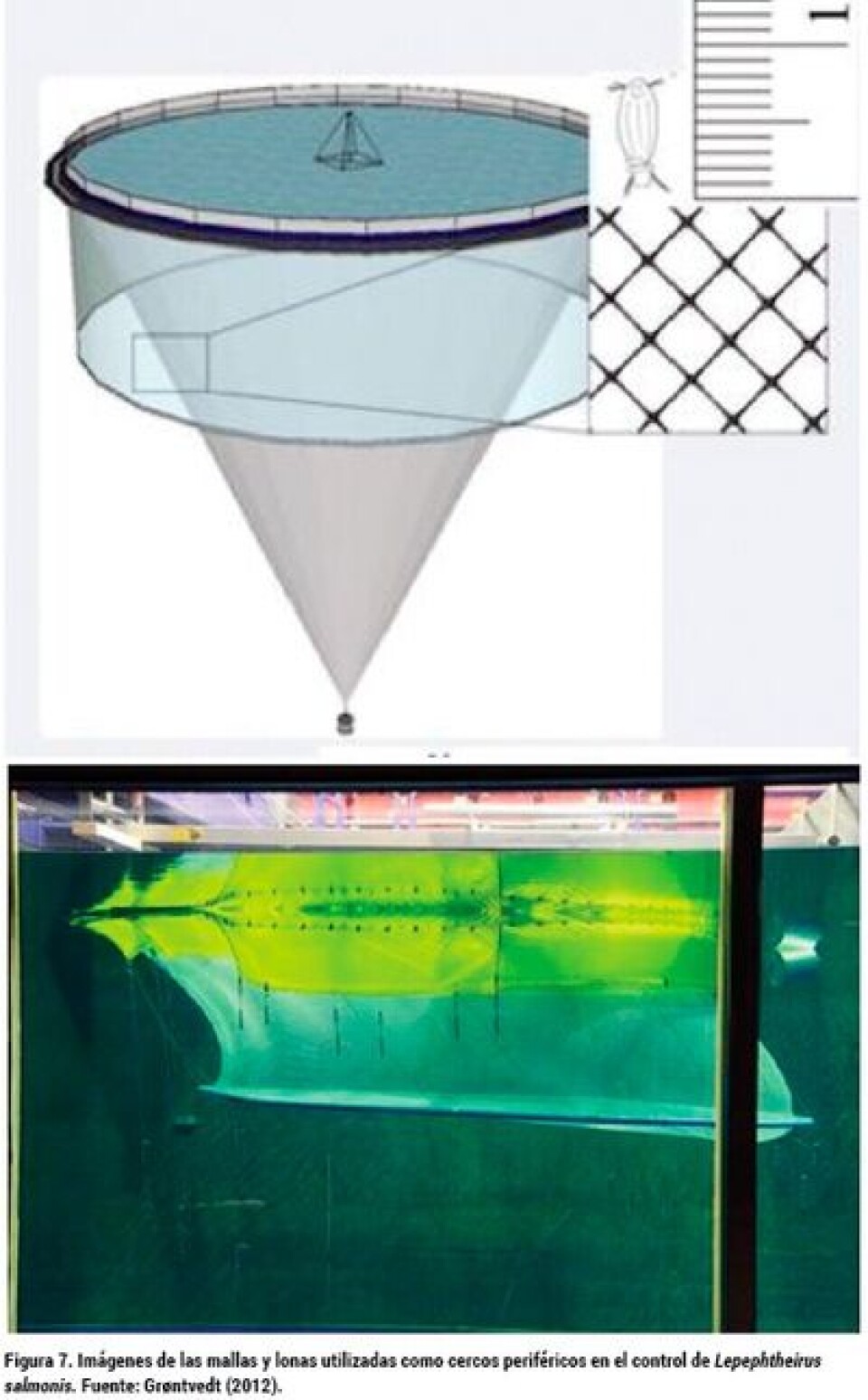

i) Cercos o lonas periféricas, Entre las últimas metodologías que se han implementado en el hemisferio norte para el control de los piojos, se encuentran las barreras que limitan las infestaciones en los 10 m superficiales de las jaulas de cultivo. Éstas consisten en la incorporación de lonas o mallas en el entorno de las jaulas, cercando la periferia y limitando el arribo de larvas del parásito por aguas superficiales. Grøntvedt y col. (2014) describieron cercos de 6 a 10 m de longitud, construidos con malla de 350 micras. En tanto que Lien y Frank (2014) señalan el uso de un faldón tarpaulin. Los resultados de dichos cierres han significado la reducción de nuevas infecciones en los centros, en porcentajes superiores al 50%. Sin embargo, junto a dichas lonas se deben incluir equipos que permitan mantener los niveles de oxígeno al interior de las jaulas, así como garantizar la limpieza de las jaulas, para permitir un buen estado sanitario de los peces en cultivo. En Chile, estas metodologías se están utilizando en algunos centros de las Regiones de Los Lagos y Aysén, entregando en algunos casos la protección de las infestaciones por C. rogercresseyi, aunque no existen aún estudios dirigidos a evaluar la eficacia de esta metodología en el control de este parásito. Se recomienda realizar esfuerzos para dimensionar los efectos de implementar esta tecnología, ya que unos de los grandes problemas sin solución para esta parasitosis son las altas tasas de nuevas infestaciones durante las ocurrencias de emergencias sanitarias.

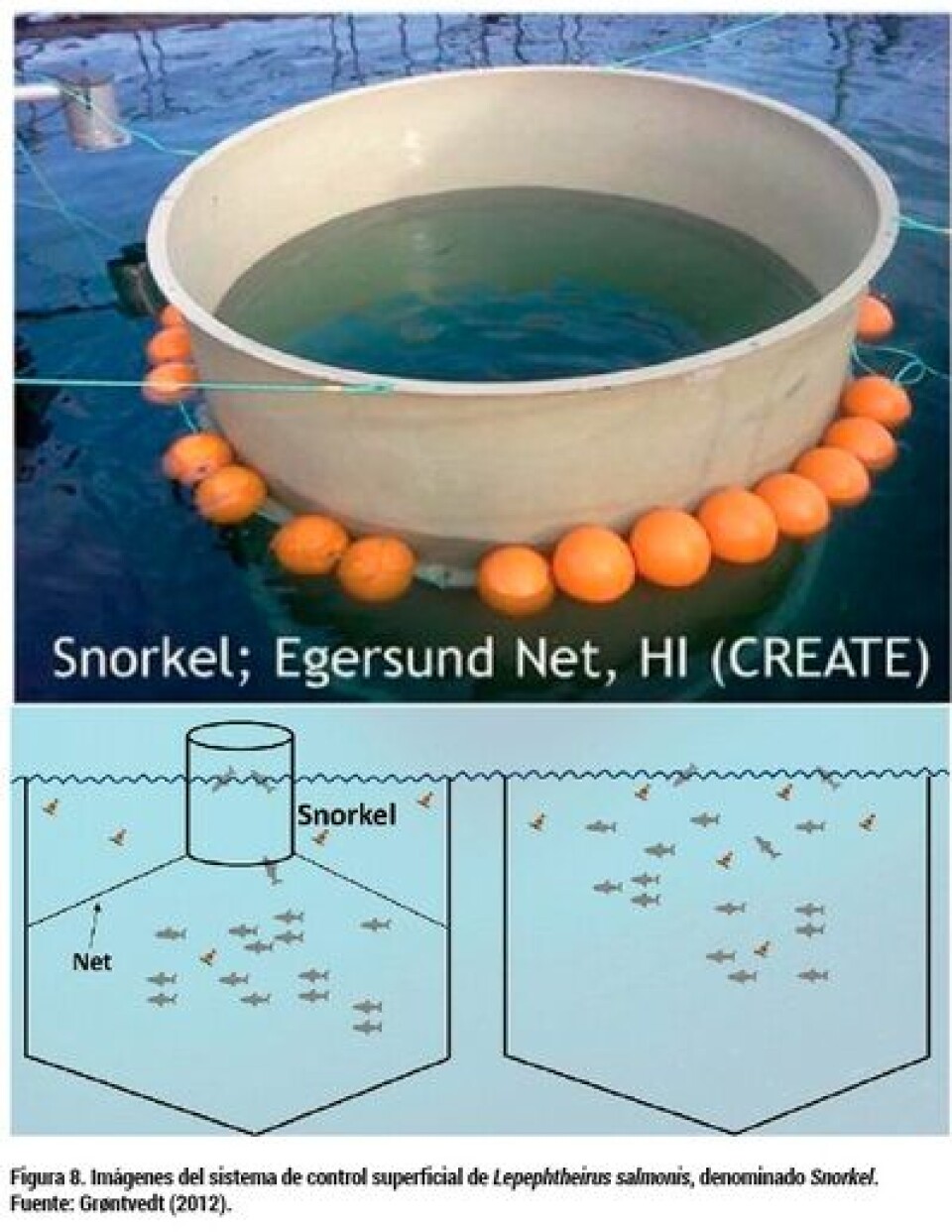

j) Snorkel o cercos superficiales, Una metodología implementada este último año, denominada Snorkel, fue analizada por Oppedal y col. (2014). Ésta consiste en la incorporación de una lona que limita la subida de los peces hacia la superficie, instalándola a los 4 o 5 m de profundidad, y posee un respiradero en el centro de la jaula, como se observa en la Fig. 8. En este estudio mostraron que el cultivo en profundidad redujo en un 84% las nuevas infestaciones, limitando el encuentro de hospederos para las larvas presentes en la superficie de cada jaula. La aplicación de esta tecnología lleva consigo la modificación de sistemas de alimentación, manejos productivos y sanitarios. Por ello, se requieren más estudios, así como diseñar buenas estrategias de uso, ya que los resultados que entregan son muy significativos al momento de resolver qué utilizar en el programa de control de esta enfermedad. En Chile, se han realizado algunas experiencias, con similares resultados, por lo que esta herramienta u otra similar que limite los cultivos en la superficie, son medidas que se deben implementar para el control de C. rogercresseyi.

3.- Impacto ambiental de los fármacos Uno de los factores que limita el uso prolongado o permanente de los antiparasitarios en ambientes naturales es el efecto tóxico en la fauna acompañante de los centros de cultivo. Evaluar dicho impacto requiere de la implementación de análisis ambientales, así como pruebas de toxicidad de la fauna en condiciones controladas. Obtener información de este tipo es difícil para los productos utilizados en la salmonicultura, ya que aun cuando forman parte de los requerimientos solicitados por las autoridades para permitir su uso en el país, son propiedad de las empresas farmacéuticas, por lo que se resguarda su confidencialidad. Al revisar la literatura mundial, son escasas las investigaciones realizadas en estas temáticas. A continuación, se presentan los resultados de una de ellas. Mayor y col. (2008) presentaron los resultados de una serie de ensayos realizados por diez días con dos especies de invertebrados que habitan en el sedimento, determinando la concentración del benzoato de emamectina (BE), cipermetrina (CI), azametifos (AZ), que causa el 50% de mortalidad (LC50) en el crustáceo Corophium volutator y el poliqueto Hediste diversicolor. Los resultados en C. volutator evidenciaron similares sensibilidades en BE y AZ, con LC50 of 153 y 182 µg de ingrediente activo por kg de sedimento húmedo. Para H. diversicolor el LC50 para BE fue de 1.368 µg de EB/kg sedimento húmedo. La cipermetrina fue el compuesto más tóxico, causando 50% de mortalidad a concentraciones de 5 µg/kg de sedimento húmedo. Comparar estos resultados con las concentraciones de estos productos en el sedimento presente bajo las jaulas de centros de cultivo es crucial para llegar a una conclusión definitiva del impacto de estos fármacos en la fauna bentónica. Estos análisis son aún más difíciles de desarrollar, ya que requieren la obtención de muestras de sedimentos desde las cercanías de los centros de cultivo. Una tarea pendiente es ésta, la que debe ser corregida en un corto plazo.

4.- Desafíos futuros El Dr. Geoff Boxshall en la conferencia dictada en la décima conferencia “Sea Lice 2014” realizada en Portland, señaló que los copépodos son uno de los tres metazoos mega-abundantes en la tierra, siendo la mitad de ellos quienes realizan su vida como parásitos. Por ende, para buscar metodologías de control efectivas, se deben considerar investigaciones comparativas de la biología de las especies de vida libre y parásitas, las que pueden identificar aspectos cruciales para la sobrevivencia de estos crustáceos. Entre los aspectos más relevantes, los que han sido evaluados parcialmente y otros ignorados, describe: • conducta de localización del hospedero, mediada por componentes químicos; • expresión de especificidad por hospedero; • feromonas involucradas en la conducta de atracción de parejas; • desarrollo del filamento frontal de fijación en los copepoditos y chalimus; • desarrollo de las lúnulas en el género Caligus (adhesión al hospedero); • forma de los nauplius (vida libre, lecitotrofía).

Todo el conocimiento biológico recién señalado debe ser adquirido, ya que al momento de pretender establecer un programa de manejo integrado para esta enfermedad, se requiere de un conocimiento acabado de la implementación y resultados de las metodologías a utilizar, así como de los requerimientos de los peces en cultivo, la biología y ecología del parásito, y las condiciones ambientales en las que se desarrollen los cultivos. Por ello, como propuesta de una Estrategia de Manejo Integrado de esta enfermedad en nuestro país, se recomienda:

a) Una vigilancia objetiva y periódica para garantizar la evaluación de la dinámica espacial y temporal del parásito en cada centro. b) El control permanente con metodologías alternadas y coordinadas de origen químico, biológico y físico (fármacos, biocontroladores, agua dulce, lonas periféricas y superficiales). c) La implementación de rotaciones de metodologías de control, según ciclo de vida y requerimientos ecológicos del parásito. d) La vigilancia permanente de la sensibilidad y eficacia de las metodologías de control. e) Establecer protocolos de aplicación de metodologías únicas y conjuntas de control, validados para el parásito. f) Manejos productivos de los centros de cultivo, que limiten las infestaciones propias o cruzadas, es decir, descansos, edades similares, por áreas de cultivo o macrozonas. g) Mejoras en el sistema inmune de los peces en cultivo. h) Implementar medidas de bioseguridad permanentes en centros y áreas de cultivo para limitar las infestaciones cruzadas.

Para el éxito de una estrategia de control de estos parásitos, es crucial definir el umbral de cargas que gatille su implementación. González y col. (2014) señalan que para post-smolt de Salmo salar, con cargas superiores a 14 C. rogercresseyi, se detectan cambios en el sistema inmune de los peces. Más estudios son necesarios para obtener parámetros definitivos que permitan el control de este parasitismo en Chile, como señalan Yatabe y col. (2011), son varias las variables involucradas en los cambios de abundancia de C. rogercresseyi, entre ellas, las zonas geográficas, la especie de hospedero, fármaco utilizado para el control, densidad, peso promedio y salinidad ambiental, son las más importantes. Para L. salmonis, cargas inferiores son las determinantes de la aplicación de medidas para su control, aunque se debe tener presente que es una especie con requerimientos biológicos y ecológicos diferentes (Revie y col, 2009). Por esto, al momento de implementar medidas de control o manejo, se debe considerar como primera prioridad la identificación de la especie, así como determinar sus necesidades biológicas y ambientales.

7.- Resumen En este artículo se presentó una revisión crítica de las metodologías implementadas para realizar el control de la caligidosis en los centros de cultivo, desde inicios de la salmonicultura en el país y el extranjero. La estrategia aplicada en los últimos dos años, basada prioritariamente en el uso coordinado de antiparasitarios que mitigan la diseminación de caligus, han permitido que la enfermedad permanezca presente en la mayoría de los centros, obligando a la aplicación permanente de tratamientos durante todo el ciclo productivo. Análisis de las condiciones en las que se han implementado los tratamientos por inmersión, han permitido que las empresas busquen las mejoras y entregar metodologías validadas que garanticen la eficacia de cada producto. Asimismo, diversas empresas y universidades están implementando programas que permitan mantener una vigilancia constante de la sensibilidad y resistencia del parásito a cada producto y, a la vez, desarrollar terapias alternadas y combinadas para evitar la aparición de resistencia. Además, diversas metodologías innovadoras, de origen biológico, químico y físico, estarían entregando, en un corto plazo, alternativas viables de incluir en una estrategia de control integrada. En conclusión, el desarrollo de un conocimiento permanente de la biología y ecología del parásito, así como de sus hospederos, sean estos nativos y de cultivo, entregará junto a medidas de control eficientes, mejores herramientas para el manejo de la caligidosis en los países en donde ésta presente. Finalmente, mis agradecimientos a todos los investigadores, personal de entidades de Gobierno (Sernapesca), empresas farmacéuticas, laboratorios y empresas salmonicultoras, sin quienes estos siete artículos no habrían sido estructurados, ya que el conocimiento aquí entregado es la sumatoria de un trabajo conjunto con todos ellos. En especial, mis sinceros parabienes para el grupo de jóvenes que me ha apoyado en mis diez años de labor enfrentando los desafíos que nos depara el estudio de esta parasitosis: Cristóbal Levicoy, Daniela Rogel, Silvana Chávez, Soraya Céspedes, Olga Ortiz, Karla Paez, Karina Obando, Ximena Vilches, Margarita González, Daniela Farias, Lorena Neiray Alex Mellado.

Para revisar la literatura citada en el presente documento, puede descargarla desde www.salmonxpert.cl/?page_id=221