Normativa sanitaria de la acuicultura en Chile

Jessica Fuentes Olmos Profesora de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Asesora de la División de Acuicultura de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Bellavista 168 piso 18, edificio Centenario, Valparaíso.fo.jessica@gmail.com

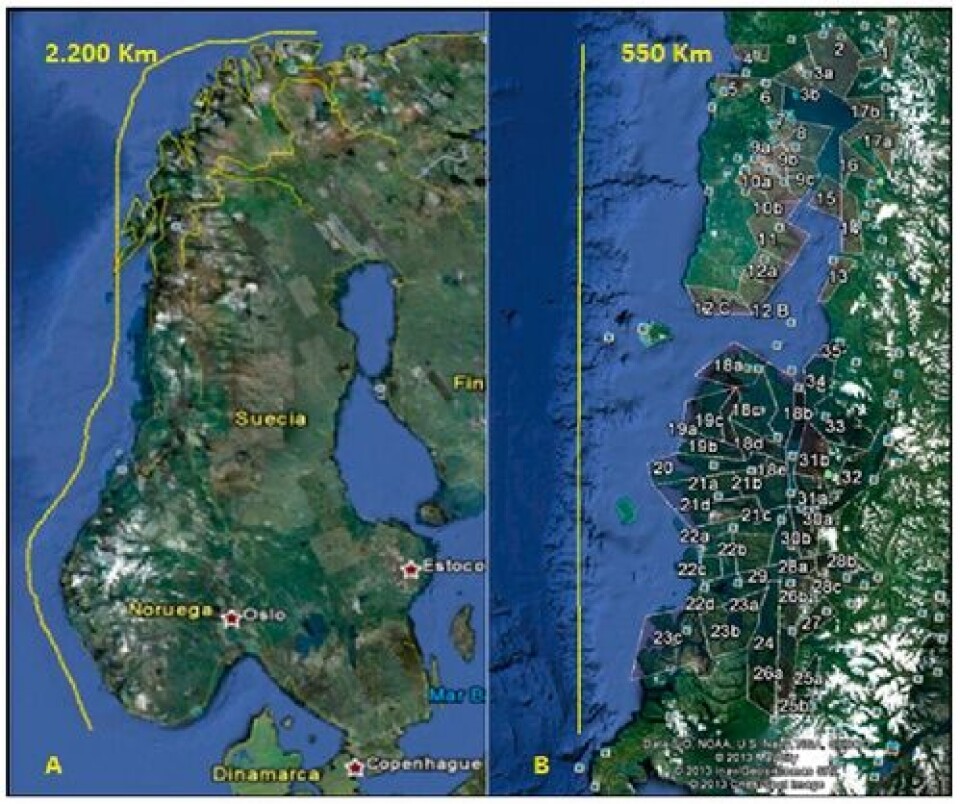

INTRODUCCIÓN1 La historia de la acuicultura en Chile es relativamente corta: hace treinta años no era una actividad que apareciera en forma independiente en los indicadores de desempeño económico del país y no existía una regulación ad hoc. Hoy, es el segundo país productor mundial de salmón, cultivo que destaca por su mayor volumen y valor exportado, y que vivió una profunda crisis, hace menos de diez años atrás, lo que obligó a la refundación de las bases de la actividad. Este duro golpe fue el momento para revisar la débil regulación ambiental y sanitaria sin claros objetivos de sustentabilidad, las malas condiciones de emplazamiento de las concesiones, el ineficaz e ineficiente sistema infraccional y sancionatorio no persuasivo de conductas indeseables. En fin, problemas que estuvieron en latencia desde los años noventa, pero que sólo a partir del 2008, por la urgencia y la necesidad de sostener en pie la salmonicultura, obtuvieron por fin una respuesta. El objetivo del presente artículo es dar cuenta de la normativa sanitaria que rige a la salmonicultura, salvo la referida a la importación de especies hidrobiológicas. Se pondrán de manifiesto las principales variables que se trataron de abordar y las inconsistencias que surgieron del cambio de enfoque, desde la promoción de la actividad con intervención estatal mínima a la priorización de la sustentabilidad de la acuicultura y el rol del Estado en esa tarea. Normativa sanitaria aplicable a la acuicultura La actual normativa sanitaria mantiene regulaciones previas a la crisis del 2007, a las que se agregaron los nuevos instrumentos elaborados por modificaciones efectuadas al RESA en los años 2008, 2009 y 2010, consolidados por las leyes 20.434 y 20.583, las que dieron lugar a nuevas modificaciones. La crisis llevó a regular detalladamente una serie de procesos sin discriminar el nivel de su incidencia en la diseminación de enfermedades, no obstante, se reconocieron como factores fundamentales en la rápida diseminación del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA, por sus siglas en inglés): la alta concentración de peces en los centros asociadas a aumentos de producción, malas prácticas de manejo de mortalidades y de transporte de peces y hacinamiento de los centros de cultivo en el territorio. A continuación revisaremos las medidas e instrumentos contenidas en la normativa sanitaria aplicable a la salmonicultura.

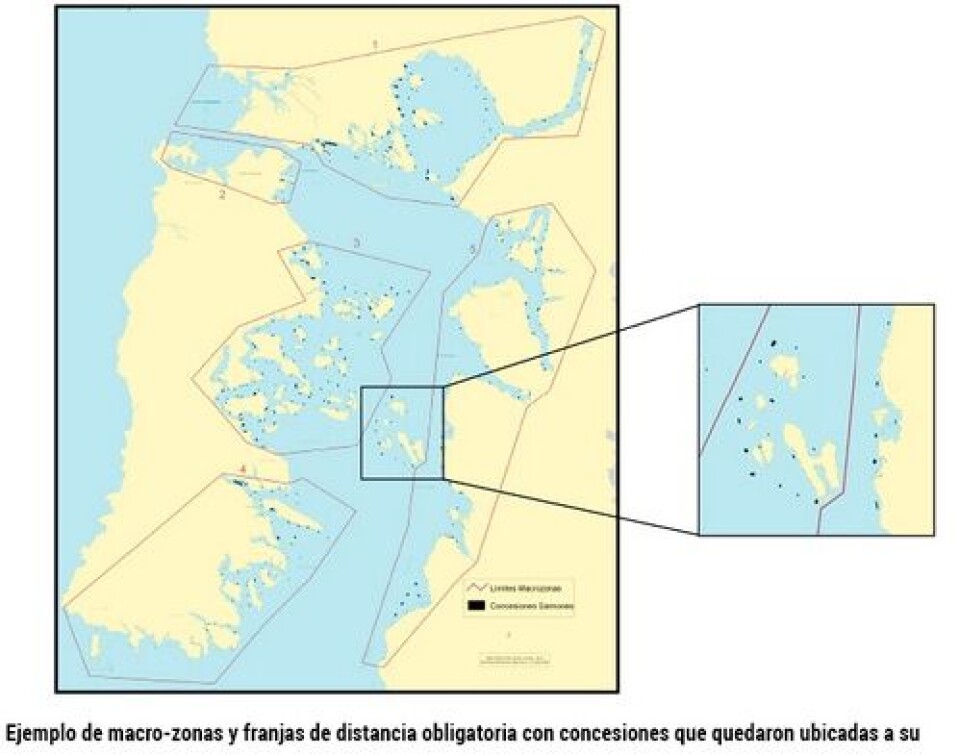

A. Son instrumentos generales de la Autoridad para prevenir y controlar la diseminación de enfermedades: a) Clasificación de enfermedades de alto riesgo anual: definida por Subpesca las enfermedades de Lista 1 (no presentes en Chile); Lista 2 (de alta prevalencia o distribución en el territorio, morbilidad o mortalidad); Lista 3 (presentes en Chile pero de mortalidad variable y cuya epidemiologia no está completamente descrita). b) Medidas de emergencia: adoptadas por el Sernapesca ante hallazgos o brotes de enfermedades de alto riesgo y que autorizan a imponer condiciones o restricciones a la acuicultura. c) Investigación oficial: realizada por el Sernapesca ante la aparición de enfermedades de alto riesgo o de etiología desconocida, entre otras causales, para determinar la enfermedad y su diseminación. d) Programas sanitarios: dictados por el Sernapesca, pueden ser generales (referidos a procedimientos rutinarios del centro) o específicos (referidos a una enfermedad o especie). e) Zonificación del territorio nacional: conforme a su estatus sanitario realizada por el Sernapesca. f) Macro-zonas: establecidas por Subpesca, corresponden a áreas geográficas que comprenden dos o más agrupaciones de concesiones (coloquialmente llamadas “barrios”) y cuyos efectos se activan ante un evento de brote o infección. Su principal medida es restringir el tránsito de embarcaciones de la acuicultura desde zonas infectadas a zonas en vigilancia o libres, conteniendo la enfermedad dentro de la macro zona afectada. Existen franjas de distancia obligatoria entre macro-zonas, coloquialmente llamadas “cortafuegos” o “corredores”, y que permiten el tránsito por ellas sin ingresar a una macro-zona prohibida. Las concesiones que quedaron ubicadas en un cortafuegos deben salir de ellos para lo cual la ley prevé una preferencia en su favor para relocalizarlas y una causal de caducidad más estricta de mantenerse en el corredor.

B. Medidas aplicables a los centros de cultivo El resto de la normativa sanitaria para la salmonicultura está dirigida a los centros de cultivo con dos enfoques: individual respecto del centro y colectivo respecto de las agrupaciones de concesiones. Esta duplicidad deriva de las modificaciones efectuadas por la crisis del virus ISA y se basa en el convencimiento que la prevención y el control de las enfermedades sólo puede lograrse con acciones coordinadas en grandes áreas de cultivo. No obstante, persisten regulaciones muy detalladas para las actividades de los centros de cultivo a nivel individual: a) Generales: registros, monitoreos, manejo de mortalidades, manejo de desechos, desinfección, certificación. b) Específicas por tipo de centros y actividad: de reproducción en mar y en pisciculturas, centros en agua dulce, pisciculturas, obtención de gametos, incubación de ovas, centros de engorda. Entre las principales medidas aplicables a los centros de engorda caben destacar: período máximo en que pueden sembrarse ejemplares para evitar la mantención de ejemplares de distintas edades en el centro; el ensilaje de la mortalidad para evitar la diseminación de patógenos mediante su traslado; el descanso sanitario y la desinfección del centro y sus estructuras, ambos después de la cosecha, para privar a los patógenos de huéspedes (ejemplares vivos) en los que puedan sobrevivir, entre períodos de cultivo. Una medida que se implementó a partir del año 2014 y que escapa a la lógica de la regulación antes descrita, es la reducción de siembra individual como consecuencia de la clasificación de bioseguridad del centro de cultivo, la que depende del porcentaje de pérdidas del mismo. En efecto, la crisis demostró que a mayor producción existe una mayor predisposición para que se produzcan brotes de enfermedades, dado el estrés que genera en los peces la alta concentración de ejemplares en las jaulas. Así las cosas, y dado que la Autoridad sólo puede actuar respecto de la producción ante situaciones indeseables, se dispuso que por un mediocre o mal desempeño sanitario en un ciclo productivo (ciclo biológico que va de la siembra a la cosecha en mar), que impliquen una clasificación de bioseguridad media o baja, se impondrá una reducción de la siembra en el próximo ciclo productivo.

C. Medidas aplicables a los prestadores de servicios Dado que se constató el rol que cabe en la diseminación de enfermedades a los prestadores de servicios con sus actividades y circulación entre los centros de cultivo, se profundizó la regulación aplicable a ellos: transporte, traslado y transporte de redes, laboratorios de diagnóstico, centros de experimentación, plantas procesadoras y reductoras, tratamientos terapéuticos y profilaxis, destacando como medida el uso obligatorio de posicionador satelital para el transporte entre centros de cultivo de salmones, de modo de monitorear el cumplimiento de la zonificación sanitaria y de las macro-zonas. Las medidas enunciadas hasta acá, salvo la reducción de siembra, dan cuenta de la preocupación por contar con un estándar sanitario común para erradicar las malas prácticas o, en caso contrario que fueran sancionadas. Eso explica la regulación interventora de las actividades al interior del centro de cultivo y de la actividad de los prestadores. La industria no sólo aceptó esta nueva regulación sino que exigió que fuera incorporada al reglamento.

D. Medidas de emplazamiento Dado el hacinamiento de las actuales concesiones de acuicultura, se busca el ordenamiento a través del proceso de relocalización. a) Distancia entre centros de cultivo integrantes de una agrupación: 1,5 millas; b) Distancias entre agrupaciones de concesiones: 3 millas pero sin aplicación aún por disposiciones transitorias. c) Distancias entre macro-zonas: al menos 5 millas. d) Distancias de los centros que mantengan reproductores respecto de los centros de cultivo o acopio: 7 millas. e) Distancia entre pisciculturas: 3 kilómetros. f) Distancia entre centros de esmoltificación en ríos y estuarios y centros de engorda: 3 millas. g) Distancia entre centros de esmoltificación: 1,5 millas. h) Prohibición de esmoltificar salmón Atlántico en ríos, lagos y estuarios que no sean declarados libres y exista un programa sanitario de control, en tanto la prohibición será aplicada a la trucha arcoiris, salmón coho y salmón rey a partir del 2016 y, entretanto, sólo pueden mantenerse en ríos, lagos y estuarios declarados libres o en vigilancia de enfermedades de alto riesgo. Estas medidas buscan generar áreas libres de centros de cultivo de modo de frenar el avance de la diseminación de enfermedades ante un brote.

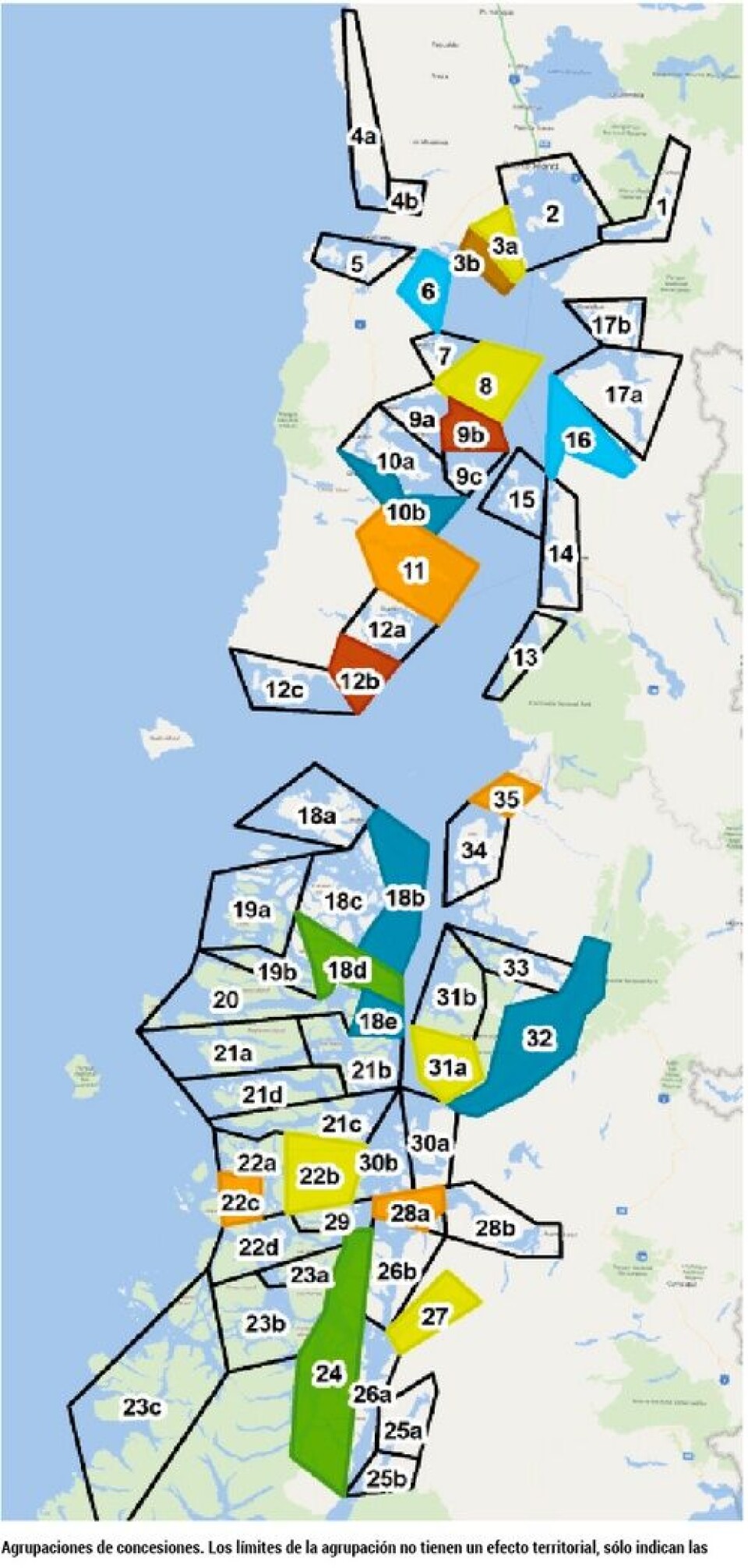

E. Medidas colectivas Estas medidas se originan a partir de la agrupación de concesiones que trae aparejados el descanso sanitario coordinado, el plan de manejo, la densidad de cultivo por agrupación y el porcentaje de reducción de siembra. a) La agrupación de concesiones es un conjunto de centros de cultivo (concesiones de acuicultura de salmones) que deberán dar cumplimiento a medidas coordinadas: el descanso sanitario coordinado de tres meses y tratamientos terapéuticos según lo ordene Sernapesca; y la densidad de cultivo por agrupación dictada por la Subpesca. b) El descanso coordinado de tres meses se establece al terminar un período productivo (período dentro del cual pueden operar los centros de cultivo de la agrupación) que será de 21 o 24 meses en las regiones de Los Lagos y de Aysén y de 33 meses en Magallanes, permitiéndose excepcionalmente un período de 33 meses en Los Lagos y Aysén en la medida que se cumplan determinados requisitos. c) El plan de manejo es un instrumento de suscripción voluntaria que permite que los titulares de las concesiones de la agrupación acuerden medidas ambientales o sanitarias más estrictas que la exigidas por la normativa, las que, al ser aprobadas por Sernapesca, rigen obligatoriamente en la agrupación, sancionándose las infracciones al cumplimiento. Así por ejemplo, se pueden aumentar los períodos de descanso coordinado, establecer uso alternado de centros, etc. d) La densidad de cultivo por agrupación da inicio a una forma distinta de enfrentar el desafío de mantener un buen desempeño sanitario. La densidad es la cantidad de biomasa (peces) por m3 de la jaula. Es una medida destinada a evitar la sobrepoblación en las jaulas y en el área de la agrupación. En otras palabras, no se fijan condiciones de operación sino que se establece un estándar de comportamiento ambiental y sanitario a todos los centros de la agrupación de concesiones, bajo cuyo límite la Autoridad disminuirá la densidad de cultivo de todos los centros de la agrupación, incentivando un mejor desempeño. La densidad de la agrupación se fija en dos etapas: la clasificación de la agrupación y la fijación del número de ejemplares por jaula. La clasificación de la agrupación considera: i. un elemento productivo (comparación entre la proyección de siembra de los centros para el próximo período productivo y el quiebre sanitario); ii. sanitario (pérdidas de ejemplares en todos los centros de la agrupación, ya que se presume que la pérdida se produce por un mal desempeño del centro); y, iii. ambiental (resultados de los informes ambientales), estos dos últimos referidos al período productivo que termina. Cada uno de estos elementos tiene una ponderación y puntajes asignados, cuya suma da el resultado final que permite establecer la clasificación de la agrupación en bioseguridad alta, media o baja con una densidad asociada a cada categoría. La fijación del número de ejemplares por jaula se obtiene multiplicando el volumen útil de las jaulas por la densidad de la agrupación y este resultado se divide por el peso promedio de los ejemplares a cosecha y todo esto, a su vez, debe ser dividido por el porcentaje de sobrevivencia de los ejemplares. El resultado es el número máximo de ejemplares a ingresar a cada jaula de la agrupación en la próxima siembra. Excepcionalmente, el centro que obtiene una clasificación en bioseguridad alta (menor porcentaje de pérdida) y su agrupación obtiene una clasificación media o baja, tiene derecho a utilizar una mayor de densidad de cultivo y no la de la agrupación. Así se busca incentivar el buen desempeño sanitario individual, dentro de la regulación colectiva. e) El porcentaje de reducción de siembra de la agrupación fue establecido recientemente, y consiste en una medida voluntaria que adoptan los titulares de los centros de cultivo de la agrupación mediante el plan de manejo. Esta medida consiste en que la Subsecretaría propone, conjuntamente con el cálculo de la densidad que corresponde a la agrupación, un porcentaje de reducción de siembra para el próximo período, esto es, un número total menor de ejemplares a ingresar a los centros de cultivo de la agrupación que los que correspondería conforme al cálculo de la densidad. El beneficio de rebajar las expectativas de producción es que se podrá operar con menos ejemplares pero con la densidad autorizada como si hubiesen tenido un buen comportamiento (17 kg/m3 para salmón Atlántico y 12 kg/m3 para salmón Coho y trucha arcoíris) haciendo más rentable la operación. Claramente, esta medida será atractiva sólo en la medida en que la densidad de cultivo correspondiente a la agrupación sea baja, porque de lo contrario no sería beneficioso disminuir las expectativas de siembra. La ventaja es que ante un desempeño mediocre o malo, la Autoridad ve disminuído el riesgo sanitario al bajar la producción, haciendo viable económicamente la operación con una densidad más alta. La ventaja para el productor es que densidades muy bajas pueden hacer inviable la operación, por lo cual es mejor disminuir la producción a un nivel que les permita operar con una densidad rentable económicamente, aunque con menos ejemplares. Para la aplicación de estas nuevas medidas, el desafío es establecer sistemas de información expeditos y confiables que eviten demoras en la toma de decisiones públicas y privadas.

Conclusiones La normativa sanitaria vigente para la salmonicultura requiere modificaciones que terminen con exigencias propias de una regulación que cambió de enfoque. La fijación de estándares de comportamiento va en beneficio de la industria y de los objetivos estatales, puesto que facilita la fiscalización, sin que el Estado intervenga en prácticas que son de responsabilidad del acuicultor, promueve la rápida inserción de los cambios tecnológicos a los procesos sin tener que esperar la modificación de los reglamentos y facilita el conocimiento y la difusión de la normativa que no se modifica reiteradamente en corto plazo, factor esencial para lograr su cumplimiento. Deben definirse claramente objetivos de sustentabilidad, las medidas clave para lograrlos y el rol que compete al Estado y a la industria para conseguirlos, considerando instrumentos eficaces y eficientes para su fiscalización y sanción. Las medidas de reducción de siembra individual, densidad de cultivo por agrupación y porcentaje de reducción de siembra van en el camino descrito ya que producen efectos inmediatos, lo que evita la inversión de tiempo y recursos públicos y privados en un sistema infraccional y sancionatorio poco eficiente y eficaz.

Bibliografía ALVIAL A., KIBENGE F., FORSTER J., BURGOS J., IBARRA R., ST-HILAIRE S. (2012), The recovery of the Chilean Salmon industry. The ISA crisis and its consequences and lessons, en Reducing disease risk in aquaculture, report 88257 version online en http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/06/19916913/reducing-disease-risk-aquaculture FUENTES OLMOS, Jessica (2014), Evolución de la normativa ambiental de la acuicultura en Chile. Perspectivas de la regulación futura, en Revista de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, 42, pp. 441-477. IBIETA P., V. TAPIA, C. VENEGAS, M. HAUSDORF, H. TAKLE (2011), Chilean Salmon Farming on the Horizon of Sustainability: Review of the Development of a Highly Intensive Production, the ISA Crisis and Implemented Actions to Reconstruct a More Sustainable Aquaculture Industry, en SLADONJA, Barbara (ed.), Aquaculture and the Environment - A Shared Destiny, versión online: http://www.intechopen.com/books/aquaculture-and-the-environment-a-shared-destiny/chilean-salmon-farming-on-the-horizon-of-sustainability-review-of-the-development-of-a-highly-intens MARDONES F., A. PEREZ, T. CARPENTER (2009) Epidemiologic investigation of the re-emergence of infectious salmon anemia virus in Chile, en Diseases aquatic organisms, 84, 2, pp. 105-114, versión online en http://www.int-res.com/articles/dao2009/84/d084p105.pdf